1)-树立统筹全局的规划观念

乡村风貌规划及建设,既涉及到宏观层面的乡村规划,中观、微观的空间规划设计,也涉及到乡村地区传统文化的普查、挖掘、再现与活化,还涉及到与实施息息相关的经济社会持续发展和制度设计。编制《艺术振兴乡村行动纲要》的目标,是制定“人文、景观、产业、设施”四个类型艺术示范乡村的建设内容及考核标准,在开展乡村规划和建设时,以艺术特色、生态宜居、服务均等、城乡和谐为基本要求,做好传统文化保护传承,着力体现区域民俗文化及传统物质空间形态。

2)-形成村镇“乡村风貌档案”

按照“人文、景观、产业、设施”四个类型村落特征制定本村镇风貌档案和保护规划,在保护的同时研究如何活化发展,基于乡村艺术特色基因的梳理提炼研究。

3)-制定技术导则及建设指引

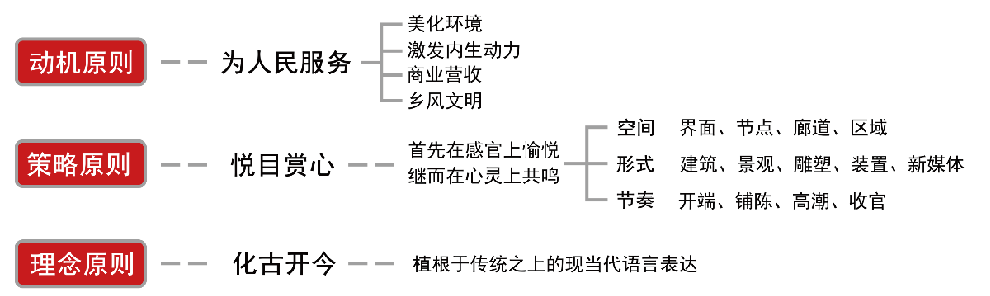

体现乡村空间精神的空间规划 ①有别于城市的乡村规划设计手法:在传承和复兴乡村的过程中,抓住符合乡村的空间肌理和空间场景,全面认识乡村空间构成及其审美价值;②充分发现并保留乡村的生产空间、生活空间、交流空间、道德空间、商业空间等类型,并落实到空间规划当中;③寻求乡村空间的多元化利用,规范建筑、景观、街道、导示等特色内容。

4)-打造艺术主题复合空间形态

以“城乡统筹、均衡发展、人地齐化”的乡村振兴模式,构建村庄“山、水、村、田、文、人”的艺术骨架,遵循村庄山水环境及格局的整体性,在维护山地生态格局的基础上,通过水系景观的提升、村落空间格局的彰显,形成复合空间形态,实现村落的可持续发展。艺术振兴乡村、设计激发动力不仅是引领和主线,同时是以一种春风化雨般的柔性姿态,丰富乡村的文化多样性、生态持续性,成为“精神塑形”的乡建范本。

1)-艺术家驻村

本着“艺术振兴乡村、设计赋能村民”的理念,动员全社会力量积极参与艺术化乡村建设,积极引智,采纳艺术家、文化学者与当地村民的综合意见,以提高村民的切身利益为出发点,持续导入艺术驻留项目,聚焦产业重构,推动农文旅融合、城乡融合的国际艺术驻留基地。

“艺术家驻村”活动不是集体创作某一个具体的艺术作品或设计,而是组织艺术家群落作用于乡村村落发展,以及研究艺术品创化后如何转化为价值,以及艺术产业如何在地化、产业化,促进乡村生态融合,形成乡村村落的内生性成长,可持续地增加乡村收入。乡村建筑实施建设时则发挥政府的引导+工匠的现场指导+农民的积极参与的模式。乡民是乡村振兴的主体,支持乡民参与到乡村建设和可持续发展项目中来,实现村民和乡村“内生式”发展模式,使村民积极参与,在乡村建设和可持续发展项目中受益。

2)-概念规划

概念性规划介于发展规划和建设规划之间,不受现实条件的约束,比较倾向于勾勒在优良状态下能达到的理想蓝图。艺乡建的概念性规划更强调思路的创新性、前瞻性和指导性。为乡村(镇)提供以三生(生产发展、生活富裕、生态改善)共赢为前提的多规合一规划、 特色民居设计、文化修复、经营乡村等方面系统性可操作方案,并指导落地实施。

成果框架:包含规划背景 、规划依据 、规划区概况、 规划定位、 目标愿景、 总体布局 、分区规划 、附总平面图 、区位分析图、 空间布局图 、交通分析图等。

3)-总体规划

在乡村建设振兴资源调查评价的基础上,根据国家的方针政策和国民经济发展的需要,综合分析相关乡村资源特点和社会经济技术条件,提出乡村发展战略;确定乡建规划的性质;划定乡建范围及外围保护地带;定义乡建其他功能区;制定保护和开发利用风景名胜资源的措施;确定接待容量和游览活动的组织管理措施;对风景区的总体布局、绿化、交通、水电、旅游服务设施进行统筹安排、全面规划;进行总体投资预算和效益分析;进行环境经济及社会影响评价分析。

成果框架:包含规划背景 、规划依据 、规划区概况 、规划定位 、总体布局、 分区规划 、产业发展规划、 旅游开发策划 、 智慧旅游规划 、旅游品牌策划 、 旅游设施规划 、专项规划 、投资估算与效益分析、 组织管理与保障措施 、 总规区位图 、 总平面图 、鸟瞰图 、土地利用分析图 、交通规划分析图 、 绿化景观分析图、 水系景观分析图 、 给水排水分析图。

4)-详细规划

以艺术理念引领城乡规划和建设,体量较小的可以直接做旅游修建性详细规划,一般村落则要在策划、总体规划后才做修建性详细规划,是为村落景区修建服务,并不能直接指导施工而是指导建筑设计和景观设计。

成果框架:在总体规划框架基础上,细化分区产品开发策划、活动策划等,增加设施规划,道路交通规划,建筑设计规划,景观设计规划 图件含坡度分析图、现状植被分析图、土地利用现状分析图、景观结构分析图、场地建设分析图、道路交通系统规划图、项目规划图、线路规划图、服务设施规划图、建筑意向图等。