“布的黄色还要再亮一点儿,跟我身上这件衣服颜色一样的。” 蒙蒙细雨中,陈炯老师戴着草帽,和村民们站在布满苔藓的古道上,指了指自己的衣服,随后又向远处的茶山指去,“既要和谐地融进整个茶山,也要有些对比和冷暖的变化。”

大地艺术作品《看见风》 陈炯

早在来坡塘村云松自然村之前,陈炯老师就已经开始构思这件大地艺术作品。来云松村也是有备而来,特意穿了一件亮黄色的上衣。他尝试用布的形式丝化一陇陇茶树与大地的径向冲突。当风沿着蜿蜒的山谷,轻轻吹拂,那一块块亮黄色的幕布便会成为婀娜多姿的舞者,于茶田中央舞动,云、雨、雾、松、竹、树、茶、人、炊烟、鸟儿,还有各类昆虫,是伴奏者,也是观看者,都毫不吝啬的用掌声、口哨声表达着对这片土地的喜爱。《看见风》是对这件作品最好的诠释。

大地艺术作品《看见风》 陈炯 摄

“百家布”

是这件大地艺术作品其中的一位“舞者”。它是由坡塘云松村每户村民家中最具意义的一块布缝制而成。每一块布的背后都饱含着一段或家庭、或个人的往事。

村民亲手缝制百家布

#01

罗国海家

村民罗国海家中的布

这是罗国海家里留存时间最长的一块布,具体年头他也不清楚,在他小时候就有了。

艺乡建团队成员采访罗国海

罗国海是坡塘村的党委书记,想法丰富,行动力极强。在他的带领下,村民总能拧成一股绳,热火朝天地参与到村子建设中来。去年,坡塘村被评为绍兴市“3A示范村”,今年3月,被列入绍兴市“乡村振兴先行村”培育单位。罗国海毕业后就到了绍兴柯桥工作。2006年,他回到坡塘村自己开了一家机械厂,2016年任命为鉴湖街道坡塘村党委书记。

要把当村干部作为事业来担当是罗国海的任职理念。

#02

罗大牛家

村民罗大牛

村民罗大牛家中的布

这块布是罗大牛带领村民染出的第一块布。

艺乡建成员

钱艺

采访罗大牛

今年85岁的他,曾是绍兴坡塘云松村生产队大队长。自1966年到1970年初,主营当地的煤矿和石灰产业,搞起了“北煤南运”,他所在的公社还承包了村里的三千五百余亩茶田、山林和农田。罗大牛提到,被誉为“建材之乡”的坡塘云松村一直以来都是绍兴的黄砖、水泥、印染的主要厂区及产地。在这些产业带来的经济效益影响下,云松村早在上世纪80年代便通有了公共汽车,交通的便利也为云松村走出绍兴,与广州有了业务往来。到上世纪80年代,这些拉动云松村经济的工厂和产业逐渐退出了历史舞台,去年,茶田也被外包出去。

村民罗大牛家幽静的后院

由于罗大牛有着丰富的管理和生产经验,2016年他被村支书选派为村庄建设组长。时年80岁的他在寒冬酷暑下依旧要带着村民拉钢丝,搞生产。本应拿到的5000元工资,罗大牛不仅分文未取,还把钱全部捐了出来帮助村里搞建设。

陈炯老师与罗国海书记和罗大牛交谈

现在的罗大牛,和老伴住在上世纪30年代的老房子里,但是身体依然硬朗。罗大牛有两个儿子都居住在绍兴,分别在家具厂和科技园工作。罗大牛现在已是四世同堂,儿孙们每周都会回来看望他们。当问起罗大牛为什么不和儿子住进城里,他回答我们说,他自小生活在村里,早已经习惯了村里新鲜的空气和这里的人文环境,去到城里反而会不适应,况且

在党和国家的领导下,全村里早就铺好了柏油路,医保也可以在村里报销,在云松村生活很幸福!

#03

罗金渭家

村民罗金渭家中的布

村民罗金渭

我们刚到云松村,一位身穿靛蓝色衣裤,头戴蓝色帽子,脚踏军绿色胶鞋的耄耋老人站在村口。见我们到来,就急忙上前跟我们打招呼。走进一看,他胸前被带着党徽和一枚金灿灿的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。村民介绍说,他叫罗金渭是村里的第一位党员,也是第一位党支部书记。听说我们要来,特意穿上了这套衣服,戴上了纪念章。这块布就是罗金渭经常穿着在身上的布料。罗大爷深情地握着陈炯老师的手说:“你们来了村子就会有新的变化,欢迎你们!你们来了之后我们书记干事更加有方向了。”

陈炯老师、李世伟老师与罗金渭老人交谈

艺乡建团队采访罗金渭老人

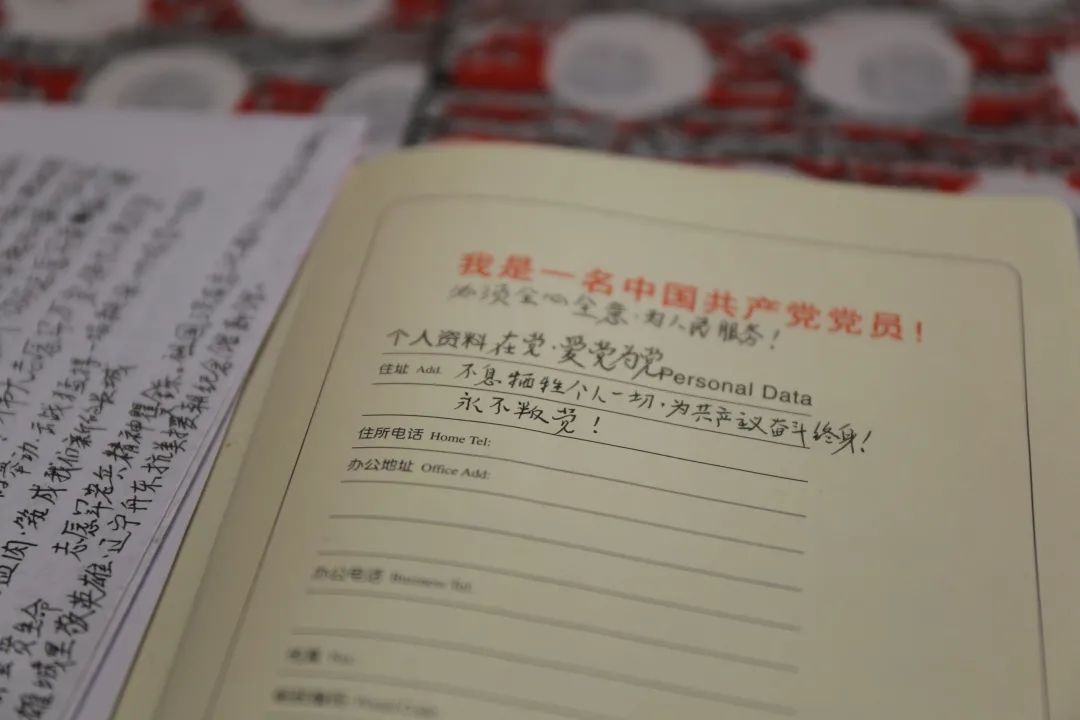

罗金渭今年已经94岁,但说起话来依然铿锵有力,逻辑清晰。他23岁入伍,参加中国人民志愿军,1950年3月,奔赴朝鲜战场。在罗金渭家里,他拿出了一个写满笔记的本子,上面密密麻麻、字迹清晰地记录着近些年学习党的理论知识的思想感悟。我们临走时,他还问起了一个字:由一个“广”、一个“老”、一个“巨”、一个“金”组成。他说,这是他曾经战斗过地方的名字,但他记不起怎么读了。可惜的是,我们查阅了字典之后,也没有找到这个字的读音。

抗美援朝纪念章

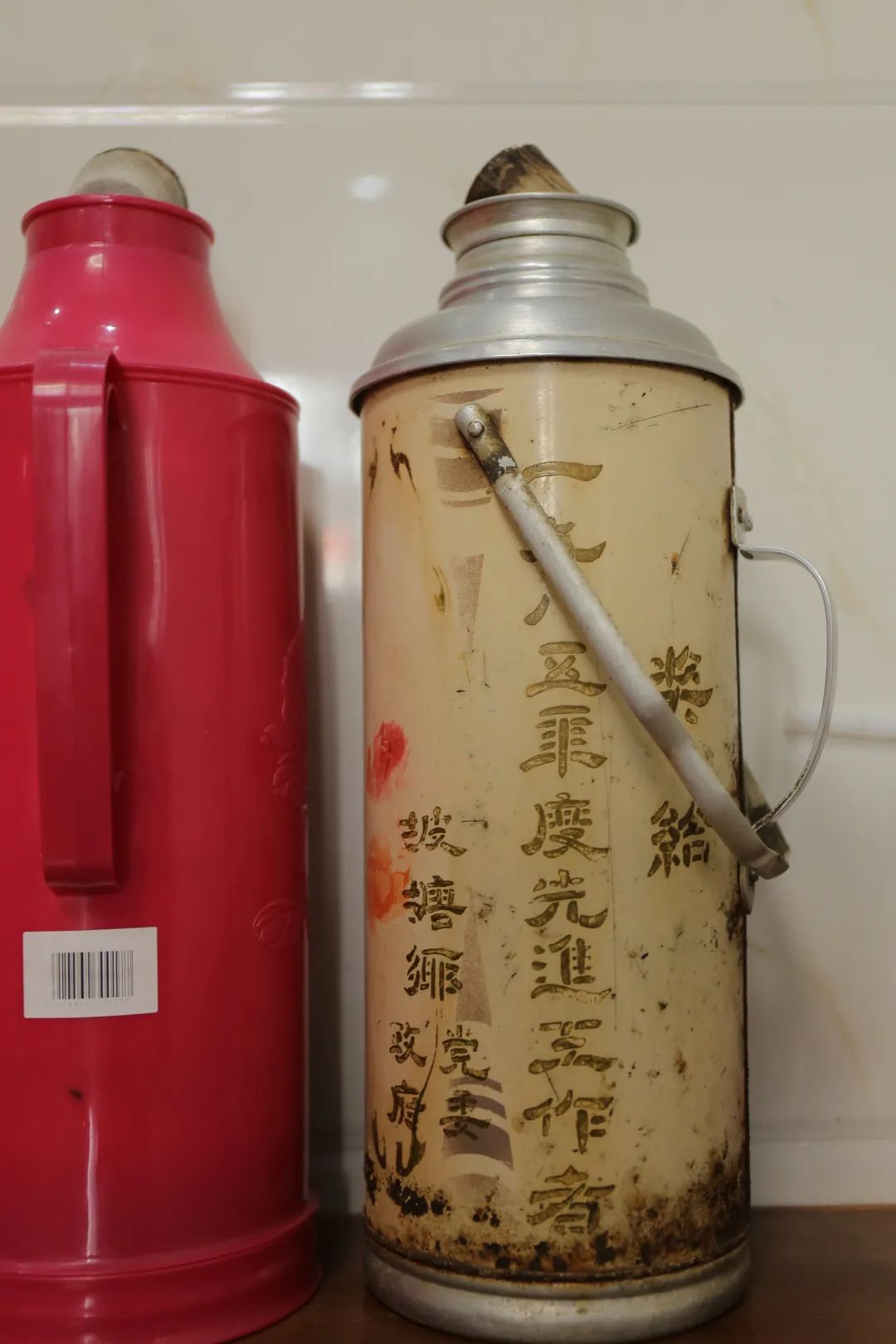

1985年保留至今仍在使用的暖水壶

认真记录学习党的理论知识的思想感悟

密密麻麻的笔记本

#04

沈菊英家

村民沈菊英家中的布

这是沈菊英小时候最喜欢的一件裙子的布料。

艺乡建成员钱艺采访沈菊英

她是云松村云上小馆的老板娘,开店的同时也可以帮助丈夫打理茶叶生意。去年正直疫情爆发最为强烈的时候,他们在绍兴当护士的女儿才刚入职,在巨大的压力和家国情怀下也依然“逆行”。

云上小馆民宿

2020年,罗国海书记提出了打造村里特色小馆的想法,便找到了沈菊英。考虑到云松村当时游客不多,开饭馆没有经济效益,沈菊英还没开始便打起了退堂鼓。好在罗书记不断地沟通逐渐打消了沈菊英的顾虑,才让“云上小馆”顺利开张。在村委的大力扶持下,也乘着云松村发展旅游的浪潮,“云上小馆”不断增收,沈菊英一家也露出了幸福的笑脸!

后记:

团队中从苏州赶过来的刘老师,突发状况,幸送诊及时,方得安全渡过难关。祝奔走在乡建事业的同行们万事顺意!

文案编辑:赵乾 赵佳慧

图文排版:罗瑞仪

指导教师:陈 炯

公众号:艺乡建

艺乡建,艺术振兴乡村。

长按上方二维码三秒后

选择【识别图中二维码】即可关注