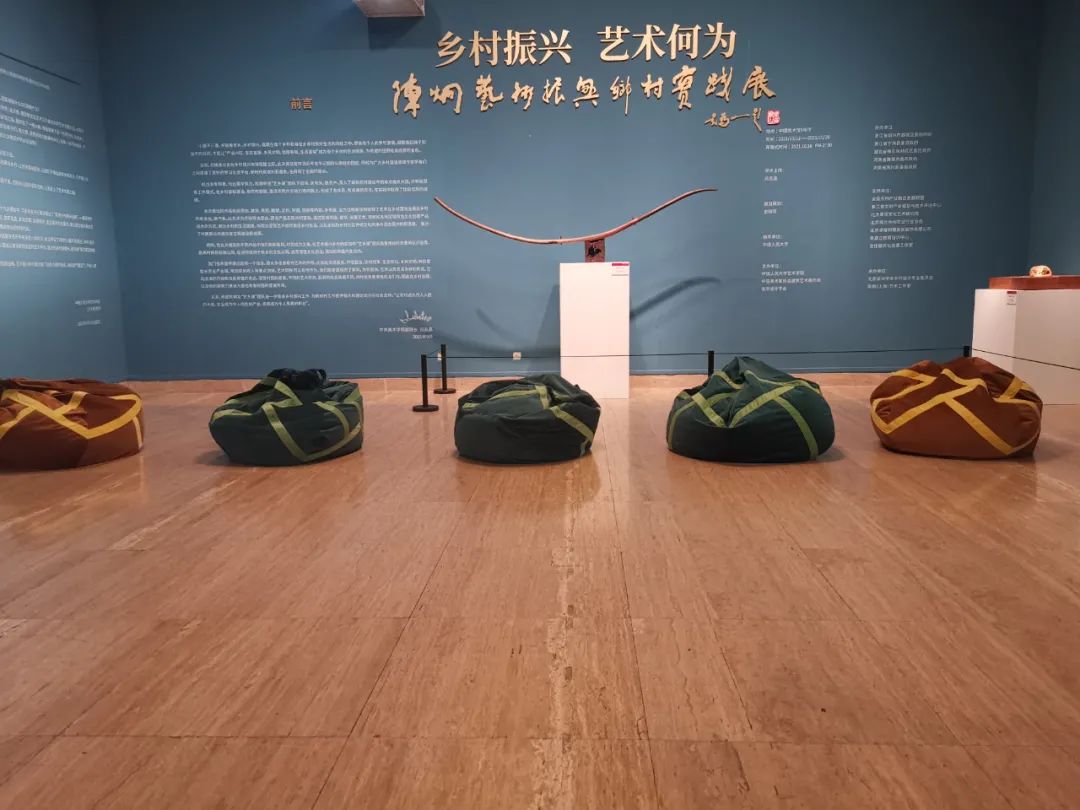

10月20日,《乡村振兴 艺术何为——陈炯艺术振兴乡村实践展》于中国美术馆顺利闭展。

中国美术馆

展览现场

展览现场

10月16日,北京广播电视台《美丽乡村》栏目主持人

田赢

主持展览开幕式。

北京广播电视台美丽乡村栏目主持人 田赢

主持展览开幕式

陈炯老师接受北京广播电视台主持人田赢采访

主持人田赢和陈炯老师合影

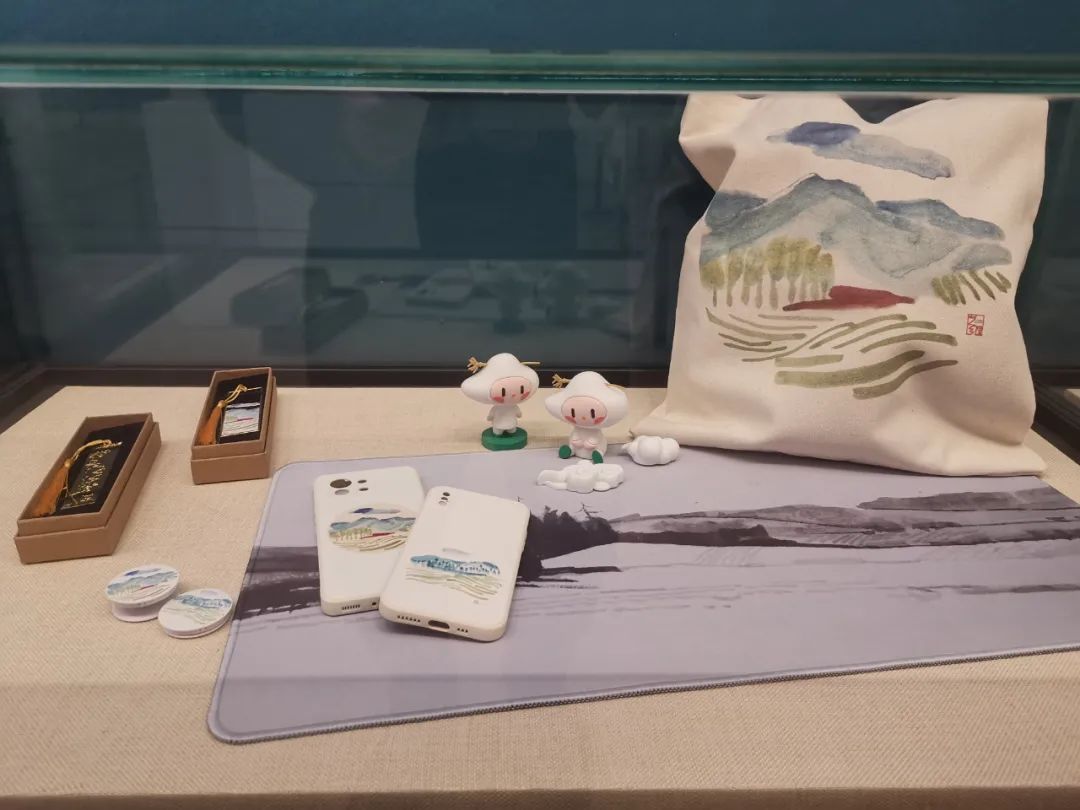

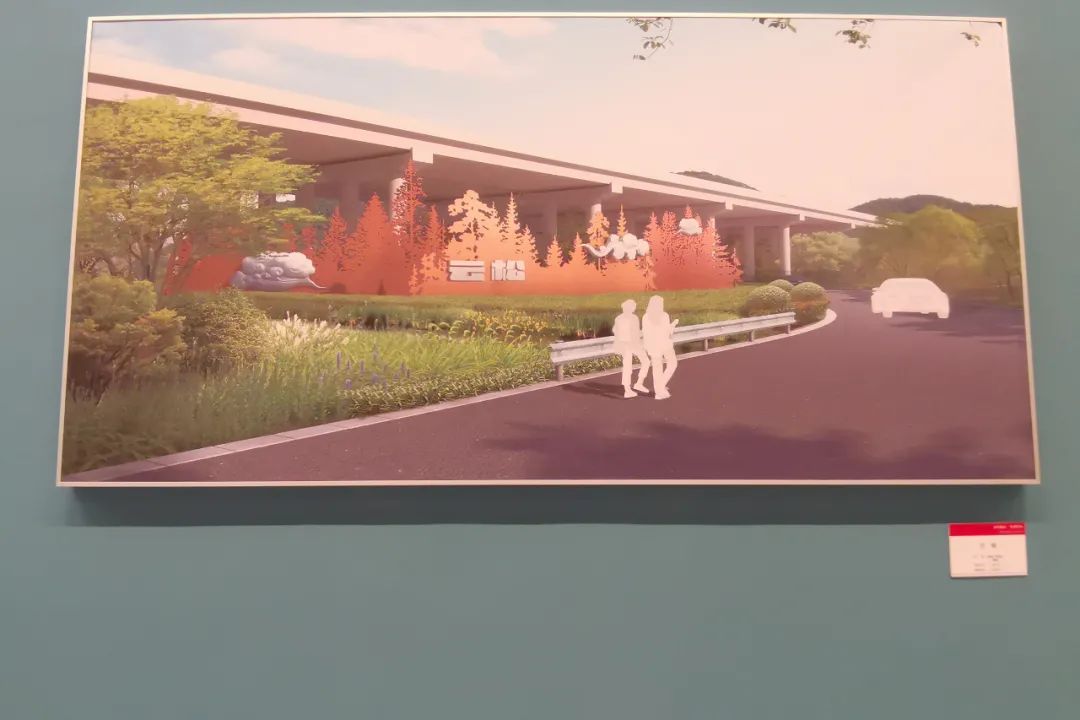

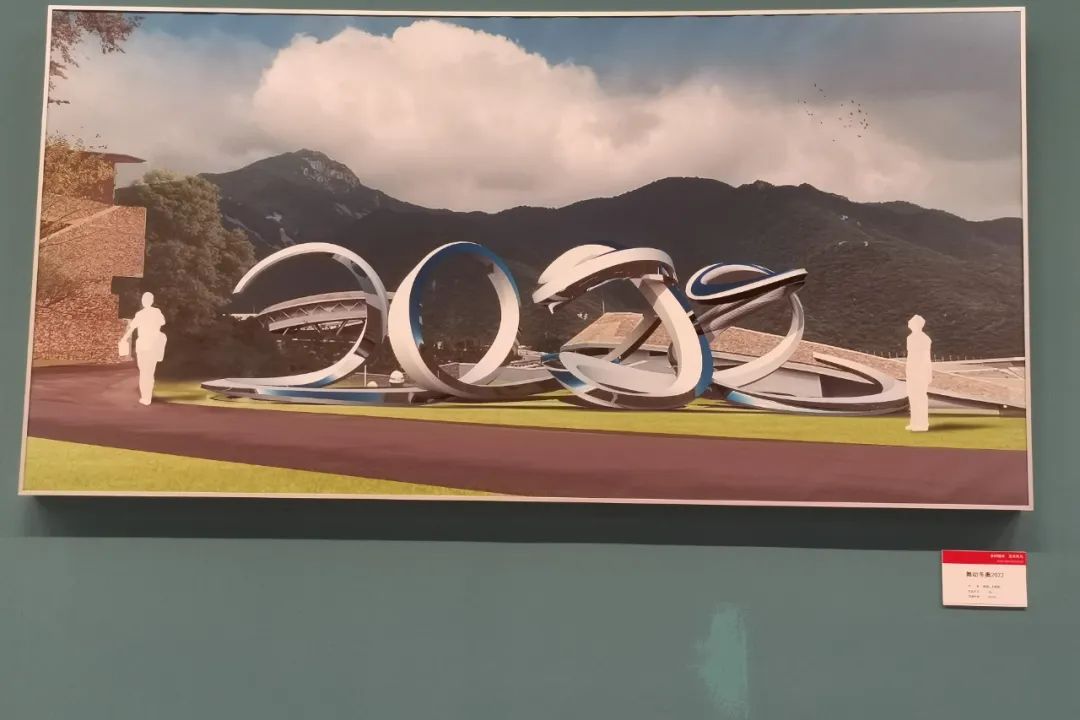

参展展品

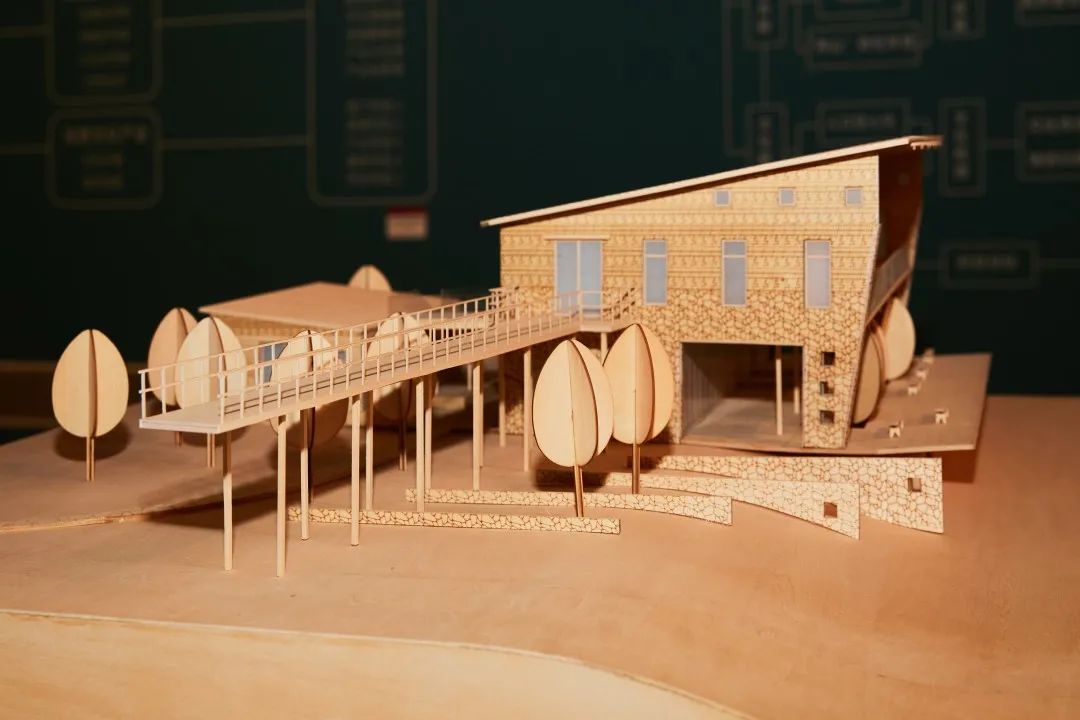

淅川花海美术馆

深甽廊架

威海商业小镇规划

神农架戏台

威海酒店

展览现场

《共生》

《幸福的黄飘带》

《鼓亭》

《记忆》

《移天易地》

绍兴坡塘云松村文创

《弯月入海》

《云松》

《舞动冬奥2022》

展评

张 耀 军

中国人民大学应用经济学院 教授 博导

让艺术助力乡村展翅飞翔

——写在陈炯教授艺术振兴乡村实践展之际

金桂飘香满厅院,硕果累累采收忙。金秋十月,是收获的季节,我的同事陈炯教授也迎来了多年来苦心经营的让艺术振兴乡村的丰硕成果,以展览的形式展示他在艺术振兴乡村道路上的典型案例。

乡村,是我们基本生活物品的生产地,也是国人心灵的故乡。“乡愁”一词深刻道出了乡村之于我们的丰富含义。在城—乡中国的国情特点下,城市与乡村共同组成了我们国家的整体,城与乡不可分割。越来越多的人认识到,没有乡村的现代化,城市的现代化就不可能实现或长期持续,最终没有中国的现代化;没有乡村的振兴,就不可能有中华民族的伟大复兴。乡村与城市之于中国,就是鸟之双翼,车之两轮。

目前我们城市化水平已经达到64%,即100位国人中就有64人长期生活在城市。由于城市化的支撑是第二和第三产业,第二、三产业的内在特点是集中,由此决定城市化的特点必然是人口不断向城市集聚的过程。目前,城市化已经处于地域邻近的数个中心城市之间形成交通一体、信息互联、产业互补、文化相融、服务共享的城市群发展阶段。这一过程的结果是未来居住在城市中的人口比例会进一步增大。科学技术的进步让城市这一高度人工化的生态系统运转加快,背后支撑是城市居民的工作和生活节奏越来越快,城市人就像原子一样高速运转。但人终究不是原子,人有丰富的情感,人需要健康,为了达到高质量生活,人需要在快与慢中调节以缓解城市的高节奏所引起的紧迫感与焦虑感。而乡村,第一产业是其基本产业,第一产业的本质是作物以二氧化碳和水为原料,以太阳光为能源,生产人类需要的最初营养。太阳光的波粒二象性决定了这样的生产是分散的。即使在这一生产方式下衍生出来的养殖与生产、生活过程中沉淀而形成的文化也是分散的,而且变化是缓慢的。乡村,是慢生活的平台。因此,可以肯定,未来城市化水平越高,乡村的环境与慢生活的方式愈凸显稀缺与珍贵。乡村是城市居民放松心情、释放压力的最好场所。乡村振兴的成果,不仅乡村居民享受得到,而且城市居民会是更大的分享群体。而这正是乡村振兴的动力与支撑所在。

但是,长期以来,乡村发展一直面临着各种问题与挑战。尤其是在改革开放四十多年来我们城市化快速发展的时代背景下,乡村发展更显得落后和破败。普遍表现在人才流失、增收困难、财力羸弱、基础设施老化、生态环境失衡等导致发展动能不足,生机与活力缺乏。

乡村振兴是一项复杂的系统工程,涉及到乡村区位、资源禀赋、基础设施、产业特征、人才队伍、管理体制等方方面面的要素。振兴乡村需要具备这些条件,但不可能在同一时间全部具备这些条件,如果要给乡村振兴找一个突破点,那肯定非艺术莫属。艺术,就是通过借助一定的手段或媒介,塑造形象、营造氛围,反映现实、寄托情感,让人在听到、看见、感受中获得美妙体验。

艺术振兴乡村至少有四个方面的优势。一是可以有效带动多方行动。艺术振兴乡村以政府为引导、以艺术家为指导、以乡村居民为主体,通过各方行动的协同合作,将艺术元素通过优化调配生产与生活资料融入乡村建设中,使乡村成为宜居、美丽、品位的乡村。融艺术元素于乡村的过程,就是联动政府、艺术家和村民的交流和互动的过程,实则为乡村振兴的坚实保障。二是提升乡村文化内涵。艺术通过挖掘地方传统文化,以实物创造、场域塑造等为依托,体现并提升乡村的文化内涵和景观感受,使地方文化得到关注、提升和尊重。艺术乡建还有助于村民树立坚强的文化自信,提升村民的归属感,促进农村地区的持续健康发展。三是投入少产出高。乡村具有明显的区域特点,艺术家通过调动村民的积极性就地取材,如当地的石子、树枝、秸秆等融入艺术要素,不需要昂贵的材料就可以做成让人心动的艺术品,环境也通过艺术的改造更加惬意和舒适,从而让乡村焕发出动人心魄的魅力。四是艺术使乡村旅游业有效带动乡村经济发展。乡村旅游是现代人重要的供给侧之一,尤其是城市居民在长期的城市快节奏环境中更渴望到乡村去呼吸清新的空气及体验慢生活,巨大的乡村旅游市场必将带动乡村经济发展,成为乡村振兴的坚实基础。

以上对艺术振兴乡村的认识和理解是我与陈炯教授长期的交流研讨中获得的。这次陈炯艺术振兴乡村成果展是他几年来工作成果的部分小结,虽然内容丰富,但也仅是他致力于艺术振兴乡村大潮中的一滴水,一滴水可以反射出太阳的光辉,但真正要体验到太阳的温暖,还是需要去淋浴在阳光里,亲自到他把艺术根植于乡村的地方才能真正感受到艺术的魅力,故从这个意义上讲,这次展览算是对参观者的一种引导。

艺术振兴乡村在中国才刚刚起步,方兴未艾。在目前以构建城市群为主的后城市化阶段,乡村与城市的互动将更加频繁和紧密,在未来振兴乡村的道路上,如何以地域为单位,合理打造艺术振兴乡村的群落格局,有重点地科学选择不同乡村通过艺术有次序实现振兴的目标成为关键。若到那时,“村村皆画本,处处有诗材”,乡村振兴的目标就得以全面实现,更多人将会领略到乡村振兴中艺术的魅力与风采。

愿陈炯艺术振兴乡村实践展圆满成功!祝陈炯教授在未来艺术点亮乡村的道路上越走越远!

文 | 张耀军

王 鹏

北大青鸟文化艺术研究院院长

在认知中重塑责任

中国人民大学艺术学院陈炯教授的《乡村振兴 艺术何为—–陈炯艺术振兴乡村成果展》于2021年10月12号开始在中国美术馆展出,历时10天。

当下,乡村振兴是一项重要的国家战略,同样也是我们今后工作重点之一。陈炯先生作为一名艺术家和大学艺术设计学科负责人、副教授、硕士生导师,如何面对趋势,如何让大学生拥抱社会,如何让专业知识直接服务社会,这是他的一种具有价值力的发展性思考和探索。然而,陈炯先生汇同校内外各学科的专家学者在中国人民大学策划创建了“艺乡建”研究机构,并以乡村振兴研究、交流和服务为核心诉求。

通过几年来社会实践性的服务,如今“艺乡建”取得了卓有成效的佳绩,创建了品牌影响力和美誉度。陈炯先生是一种高维认知下的社会责任并存艺术中的专业,构成一个为乡村振兴的新范式:今天大学教师不再单纯的在课堂上教授,让专业知识不再主宰表达课堂中的艺术作品——也就是,让大学生的成长与承担社会责任并存。艺术的产生就与时代相通,这从而充分解释了为什么陈炯先生的艺术振兴乡村成果展的内核实质:大学除了完成知识贯彻,而学生的成长性培养在大学中显得十分重视;让大学生的作业与乡村振兴的社会实践紧密串联起来,这意味着彻底颠覆了大学艺术设计专业长期以来的虚拟性或模拟型的教学方式。

更为重要的是,在陈炯先生看来,艺术振兴乡村,并非只是一种美化式的艺术描绘或建设,或者说,以往“模糊”和“散漫”的艺术形式化的村落表现,这已经失去了振兴功能的整体作用,如今变得越来越不被认可。只有通过艺术形式的引流和裂变,彻底变现于乡村振兴的现实中,让驻乡的百姓更具幸福感,这才是充满意义和价值的重要取向。正因如此,陈炯先生在带领他的学生们参与乡建活动中的同时,多次组织社会投资人、策划人和资源人以及运营机构召开研讨会,并进行实地考调研,强化对内容产业的注入,以此实现振兴乡村的综合发展,同时他们对当地的村民进行产业发展的培训和引导工作。

由此看来,《乡村振兴 艺术何为—–陈炯艺术振兴乡村成果展》是一次用新的眼光打量发展的空间尺度,试图展示艺术振兴乡村是如何做到对原有自然形式艺术地“变形”。因为对陈炯先生来说,这些形式并不是真正代表了对表象创造的过程,比起最终的形式,他更重视塑造形式的另一种力量—–让艺术放在乡村面前最终的那种繁盛形态。

这个时代,具有对趋势有高维的认知和对社会有担当的艺术家和知识分子,才是与时代同行的智者和赢者,即:”取势者为智,能势者为赢”。《乡村振兴 艺术何为—–陈炯艺术振兴乡村成果展》,让我们将会真切感受到,陈炯先生和他们的“艺乡建”的行动一直在延伸。

文 | 王鹏

魏 运 成

北京工业大学艺术设计学院学术委员

北京工业大学公共艺术研究二所所长教授

中国美术家、中国文艺评论家、策展人

北京文艺评论家协会美影书艺委会委员

教育部长江学者特聘教授通讯评审专家

首都文化创意产业研究中心副秘书长

艺术乡建·当代公共艺术的墨林今话

—–写在陈炯振兴乡村艺术实践展开幕之际

欣悉陈炯教授艺术设计成果在中国美术馆展出,其喜洋洋者矣!

聚焦中国人民大学陈炯振兴乡村艺术实践展开幕,感触良多……。

认识陈炯,是在他上央美附中之前的1990年代初,屈指已越三十载。彼此央美情节之后,我等在高校执教多有走动。特别是我等与陈炯博士在文化创意、公共艺术、都市生态营造和乡村振兴等方面,多有交流、互为学术支持,大有风风火火闯九州的意味……

记得冯骥才先生说过:二十年以上才是朋友。作为艺途老友,我等在艺乡建大展开幕前日,专程中国美术馆5号厅,细读了陈炯在前言中,讲他贵州支教的动人故事,临界视知觉陈炯近十年艺乡建初心衍生,感慨中国人民大学艺术学院的当代中国文化担当。又见贤弟陈炯教授的化古开今艺术和农民艺乡建风骨!又见好友师弟陈炯教授,到人民大学艺术学院执教后,守正创新,艺乡建大手笔、大平台、大担当!

当下,公共艺术的创意设计与创新评判体系、规则尚未建立,“公共艺术”环境的界定越来越模糊化或被五维化。公共艺术设计创意环境在地性被大幅延展,其设计与创新在地性语言的中国精神亟待强化。

回望艺乡建,又见陈炯及其团队,其艺乡建成果中,融合建筑学、环能学、艺术学、社会学、生态学、经济学、营销学、民族民间文化学、文博学、人口学、公共管理学、法学、当代美学等跨学科新视角,又见陈炯团队盘活公共艺术、文化创意、民权乡规,资源衍生的艺术灵光。

回望艺乡建的蒙太奇,可谓:踏破铁鞋、溪山行旅、不忘初心的文心雕龙。守正创新、林泉高致、艺术为民的文以载道,共融共生的艺乡建墨林今话。随浮想联翩:

一、 艺乡建,踏破铁鞋的寻觅之路

我们认为:中国公共艺术创新的“在地性”应从海绵城市、艺术生态乡村、新媒体规划跨界等“新公共艺术”环境设计实践中,探索未来公共艺术与环境艺术设计融合创新可行之路。艺乡建在艺术生态乡村可持续发展上探索出一条健康之路,可贺!

(一) 艺乡建不忘初心

艺乡建不忘初心,在于探索中国“新公共艺术”设计认知思维创新,“新公共艺术”环境设计语言的中国精神概念,有别于传统“公共艺术”语言解读,艺乡建作为新公共艺术设计环境更强调新媒介、新场域、新公共空间延展与心灵交互,突出新时代精神和群体行为意识价值实现,强调艺乡建创新设计群体文化行动的精神家园营造,强调艺乡建创新环境设计有机对接文化惠民公共艺术项目落地。绘是不忘初心的文心雕龙。

我们认为,文心雕龙的新公共艺术认知的更“新”,可先从视知觉做起,以无人机视野和宇宙观,俯瞰过往艺术设计样式和公共空间设计环境,就会派生出“新公共艺术”设计的艺术视知觉在地性创新可能性。跨界新媒体、新媒材、新科技介入环境设计并融合新公共艺术语言,将极大改变新公共艺术创意设计者的认知空间。艺乡建就是范例。

(二) 艺乡建不忘初心原动力

十年艺乡建不忘初心原动力,来自村域文化生态研发的循环。反射、反思、反映自然、人身与自然融合,调动村民的自觉、自主、自信、自负与致富,思考“让农民的职业如何令人羡慕”,把地缘优势、乡建产品卖出去,订出去。践行艺乡建不忘初心品格,续写中国“新公共艺术”设计认知思维创新史。

二、 艺乡建营造新公共艺术生态环境

(一)艺乡建打开天眼看世界

1、艺乡建着力低碳公共艺术创意设计,不只停留在材料的突破。

当下设计艺术家主要是在用材生态观念上“以我为主”,而少有公共互动参与空间融合介入,其设计创意生态环境有待改善,应更多地考虑低碳环境艺术在公众精神层面上的设计建树。艺乡建敢为人先。

2、艺乡建新公共艺术设计生态的破茧

当下,新公共艺术创意设计表达,应关照民之所想、所思、所愿和精神归属。艺乡建用原生态、原发性生长材料、语境设计元素融合创新,与民众共同营造接地气、良性循环的设计生态环境,是为新公共艺术设计生态的破茧。进而焕发艺乡建公共艺术跨媒体、跨环境的灵光,激活传统公共艺术与环境艺术设计各自为政的格局,主动破解公共艺术设计及其公共语言“在地性”不明确的躯壳,唤起新公共艺术设计生态与环境艺术设计生态的场域互动。

当代公共艺术设计的精神承载方式和记录方式发生了日新月异的变化,新媒体、三D打印,“天眼”的打开,使公众从认知到精神领域发生了史无前例的革命。新时空观的植入,颠覆了认知自然、社会和自身的方式方法;新媒材如手机、微信、客户端等,成为全民参与公共艺术设计应用与生态建造的共同平台,如何呈现新时代公共艺术环境设计在地性语言中国精神,成为强烈期许。艺乡建砥砺前行。

(二)艺乡建的守正创新与林泉高致

在陈炯守正创新中,艺乡建将耕读传家新解,宗族的集体文化记忆、文化认同,光大了家国情怀,同宗同源、同缘;从路径上看:艺乡建将美丽家园与权属的存在感并联,从文化因子到影响因子的附加值开发,从潜质到无形资产融合衍生。可见艺乡建的社会责任担当。

我们认为:艺乡建团队以溪山行旅笃实,追求新时代公共艺术环境设计在地性语言中国精神,当从新公共艺术与环境艺术设计融合做起。融合的场效应催化,应该具有“在场”“在域”的生长性。生长性可以解读为两点:一:设计元素具有生发性植物形态及其它向上力量形态放大,通过“放大”成就天地公共空间的通识符号,诱发观众和公众视觉上的生长感;新设计元素,不是停留在审美和联想上的第二自然,而是还原原生态过程中符号的抽象与再现。第二种生发性,是指设计构成从人的理性到审美认知层面,再回到原始的第一自然形态。可见艺乡建的守正创新与林泉高致。

三、艺乡建的精神生成

(一)艺乡建守正创新对接优秀传统文化元素

中国优秀传统文化视觉元素的当代设计嫁接,不失是一条“中国性”国际通识符号再生可持续发展路径。中国非遗的活化再设计,物化成可看可触摸的感知形态,希望在对视和触摸中,让公众体验新公共艺术设计营造的精神世界。艺乡建守正创新对接优秀传统文化元素有目共睹。

(二)艺乡建新公共艺术设计的公共参与和公共空间延展

艺乡建新公共艺术设计的公共性参与,可生成记住乡愁符号的文化传播延展,应强调人的生态营造参与性,公共服务空间环境的共同营造性和交互性。

我们认为:艺乡建强调新公共艺术与环境设计语言共融,着力点是在地性或地方性,跨时空创新设计,构建跨媒材公共艺术语言对话语境,立足承载区域文化的公众表达与血性,是首善之区艺术城市生态环境设计的国际文化语境契机。

1. 艺乡建新公共艺术设计与环境设计融合“在地性”精神元素

聚焦公共艺术设计语言的在地性,捕捉交互环境的文化生态灵光,建树公共艺术设计在地性语言的新时代中国精神,集中在红红的“腊月”,举国祈福迎新,新桃换符,家国情怀,殷殷乡愁中;设计精神元素尽在复兴奔腾春运途,红棉红利红线中,更在万万公民行动艺术创新设计之中。此时,公共艺术设计活动不是实质,而是配合。它是人的行为过程,需要设计家有文化责任担当。从“元素”到“精神”是从形态学认知空间营造,到公共艺术的方法、形式,人人参与到生活方式的凤凰涅槃革新中,新时代公共艺术与环境艺术融合设计境界,以营造公众绿色生活方式为第一要务。是为陈炯及其艺乡建团队不忘初心的文心雕龙精神生成文化基因。

我们认为:绿水青山就是金山银山,业已成为艺乡建新公共艺术新时代交互设计理念。在当下中国公共艺术设计创建中,交互是为设计艺术的精神家园。

如何从传统农耕文化中,以公共艺术设计交互,激发公民、公众的文化记忆和家国乡愁,形成共同在场、共同创造公众精神集聚的生态家园,当是公共艺术设计家和学者策划创作前,急需谋划的。是为艺乡建作为的林泉高致。

2、新公共艺术设计融合环境艺术的中国精神

今日公共艺术创意设计的在地性和公共性表达,已被公共文化创意和全民健身街舞所诠释:人们为了衣食住行和婚丧嫁娶积聚,为中国式传统文化习俗,不分昼夜,无论春夏秋冬,那一份执着和坚守,可谓公共艺术环境设计的接地气、在场域,在地性的设计融合是新时代中国精神表达源泉。从学术上梳理中国公共艺术设计的“在地性”特质,是公共艺术研究者的文化责任担当,也是中国新公共艺术设计家独特性国际话语权的通识文化基础。是为艺乡建艺术为民的文以载道精神所在。

3、艺术为民的文以载道新公共艺术设计的“天”

我们认为新公共艺术设计对公共空间的延展,莫过于“天”大,“天”有两解:1、是天地之间的天,天空;2、为人文的“天”,民以食为天,天道。

新公共艺术设计公共空间的“天”可谓从宏观到微观,是客观与公众文化认同的空间。因此,新公共艺术环境设计的“天”与精神表达,更重要的是在公共空间中“给予”和唤醒公众集体文化记忆和家国乡愁,激起民众欣然介入并主动参与其再创造过程,体验和享受再造与回归“第一自然”快感和收获,是为公共艺术设计的“天职”。是为陈炯艺乡建的文以载道。

综述

综上,艺乡建十年来的探索,成果写在大地上。作品从平、立、剖多角度、艺术理科解构重构。如《鼓亭》的瞬间的记忆传达,是地标新语、墨林今话。美美与共的艺乡建国际通识语言,音乐的视听性,音乐语言与音乐语境,拓展当代公共艺术视听语言、节奏语言的乡音。

化古开今,艺乡建团队始终在思考化什么古?开哪扇门?的自我革新。《移天易地》的繁衍性、活力发现与激活,生长的水土性,发酵性、产品的量化与营销传播,怎么销售艺术乡建,与新农民获得感、幸福感,从而调动内生力,交互新一代风范。

这种新公共艺术设计的精神延展,已经触及到人文生态、生物生态和政治生态和文化生态的联动互补之中。“生长”的公共性互动参与,进一步延展和全新阐释了当代公共艺术设计精神的公共空间概念和公共性。特别是对“在地性”“在场性”有更深刻的解读。

共融共生的共建“美丽乡村”,就是新公共艺术环境设计精神外延和跨界融合设计的拓展,大艺术设计走进乡野、社区,还本来“第一自然”功能力,公民、公众人群,将公共艺术设计中“生长性”与社区、乡民、村民的衣食住行和精神家园血肉相连,互为生长、再生长再生发,营造出互动和伴生关系、激发生长的力量,将成为新公共艺术设计精神发展的新时代中国文化担当。是为艺乡建的墨林今话。

我们以为:当营造融合环境艺术与新时代公共艺术的国际通识语言中国精神,是为中国新公共艺术设计创造的正阳正气!

回望艺乡建,又见陈炯团队激活数字乡愁,贯通血缘、地源、民愿、资源的内生变量,将在地性,衍生性、激活性,多维度临界交互,艺术营造共融共生的新时代人类命运共同体,在当代大地艺术中高歌猛进,笃实讲好并续写艺乡建美丽中国新农村好故事,在诗礼、学理、艺立的物化中,构建全新的大设计理念,作品写在大地上,暖在农民心中,回答今日中国设计艺术科学的社会生产力功能,践行为人民而艺术!

祝贺祝贺!!!其喜洋洋者矣!

文 | 魏运成

2021年10月16日晨5时

作于京华平乐园

展览视觉设计:刘芮彤、王少辰

展览视觉指导:焦振涛

本期推送排版:罗瑞仪

本期推送摄影:北京广播电视台。特别感谢北京广播电视台朱晓梅女士

公众号:艺乡建

艺乡建,艺术振兴乡村。

长按上方二维码三秒后

选择【识别图中二维码】即可关注