《一步一景,村庄变得更美》

《 人民日报 》( 2022年02月25日 14 版)

远望云松村。徐德义摄

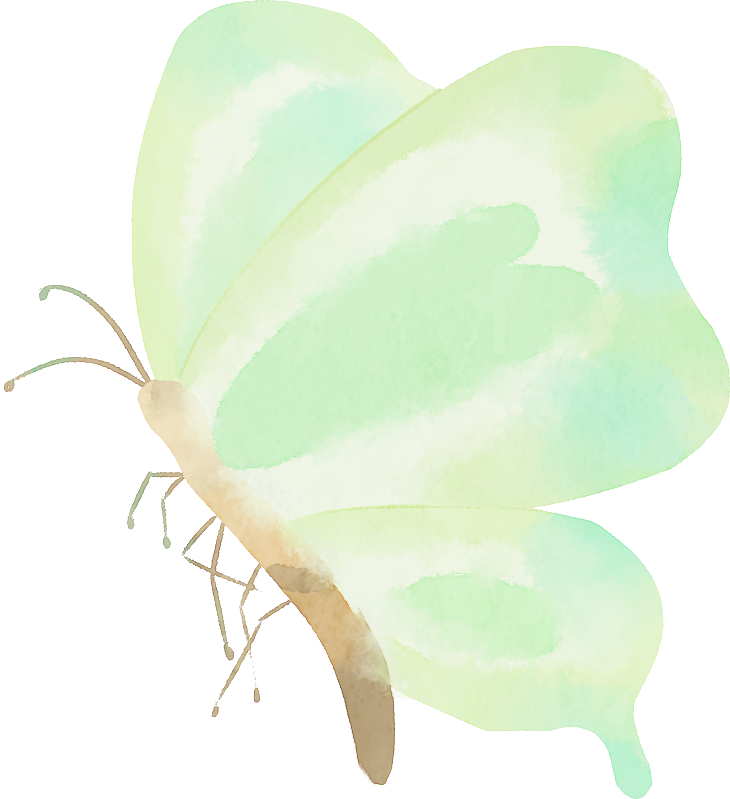

“艺乡建”团队设计、当地村民制作的竹制品。罗瑞仪摄

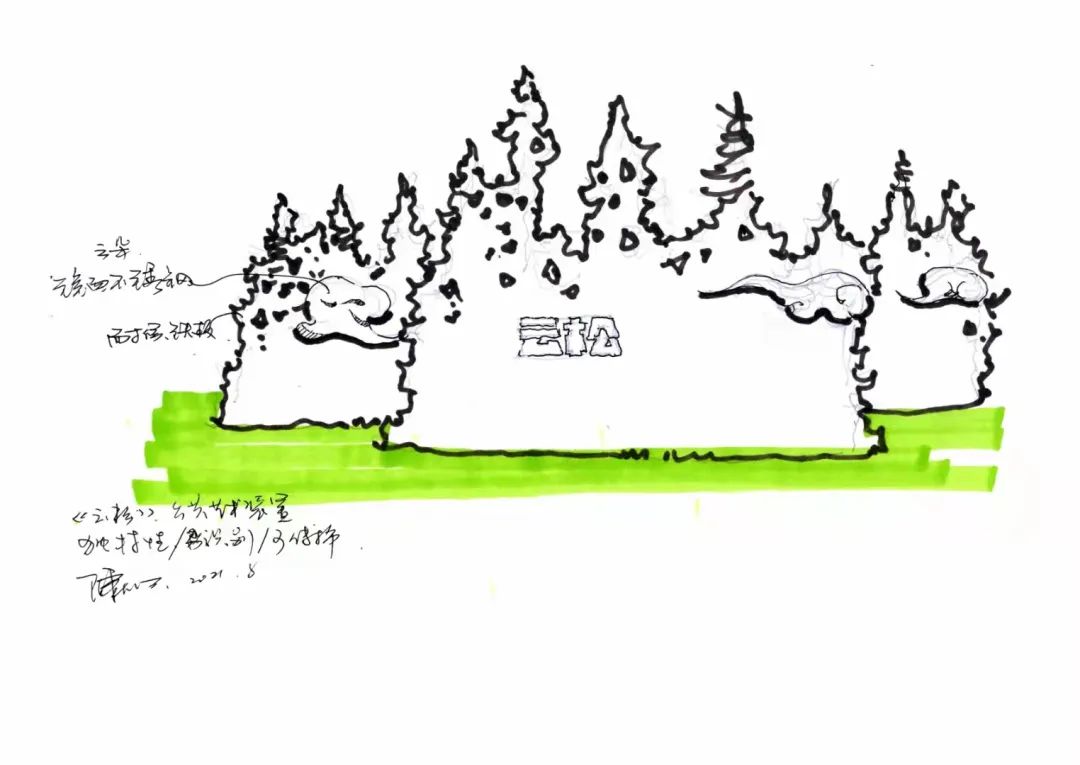

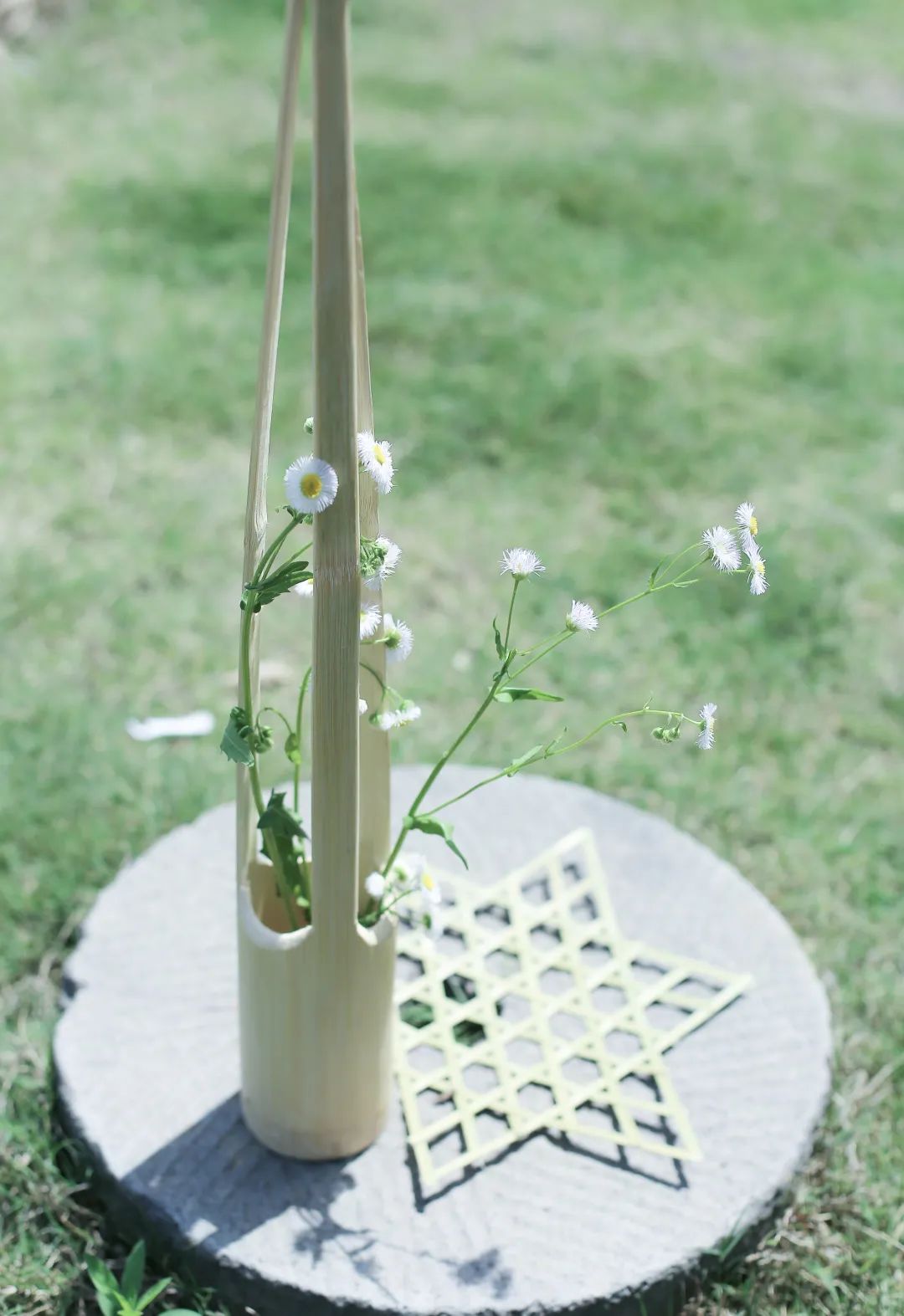

云松村中的艺术展示平台 资料图片

改造乡村更要注重爱与温度

文 | 陈炯

去年初,受到邀请,我和团队来到浙江绍兴越城区,参观考察了这里的许多乡村。初到

坡塘云松村,

一望无际的茶园绵延群山映入眼帘,令人陶醉。彼时的坡塘村已完成了新路铺设、建筑改造等工作,具备了良好的视觉面貌,但从区位条件来看,距离城市较近的特点又成了该村发展的弊端——

留不住人。

如何在此基础上升级迭代,用艺术唤醒乡村,逐渐凝聚人气,成了我们选择这里的原因,系列乡村艺术改造就此展开。

在一个基础条件还不错的村子开展艺术改造,我们该如何介入?乡村是熟人社会,因此调动村民的积极性共同参与显得格外重要。为此团队做过不少尝试:公共艺术作品、景观微改造、农创产品、艺术支教活动、村庄影像志、展览……我们专门邀请村民们参与进来,打破乡村“政府干、村民看”的怪圈。

比如公共艺术作品《百家布》,就是由村委号召村民,拿出了自家有纪念意义的衣服、被单等缝合制成的。在这期间,大家通过沟通交流,逐渐加深了了解,为日后的改造工作做好铺垫,其实,对作品的艺术本体评价已不再重要,艺术作为一种语言是一种良好的沟通手段,化春风于无形,融入乡村生活圈和乡村天然形成的社区才是通过活动获得的重要价值。

艺乡建团队设计,村民参制作的文创产品 罗瑞仪摄

与村民打交道的过程中,留下了许多令人难忘的瞬间,这其中有两个人令我印象深刻,一个是年过九旬的罗金渭老人,另一个是村副书记劳卓娜。

初见罗金渭时,老人家一身军装,佩戴着勋章,看上去很隆重。他说自己曾参与过抗美援朝,这一身正装是对我们的尊重和对乡村建设的期待。与他的交流也为我们带来了想要做“云松村影像志”的灵感,我们将镜头对准村民,这其中包括军人、老支书、教师等角色,为村庄留下有温度、有质感的宝贵回忆。

陈炯老师与罗金渭老人

村副书记劳卓娜不善言辞,总是跟在我们后面,大概是当过兵的缘故,她美丽却不柔弱,显得很有力气。劳书记的心思很细腻,第一次驻村结束准备坐火车离开绍兴时,她特意为我们准备了自制的汉堡,在高铁站打开后,我的眼泪差点掉了下来,质朴精致的汉堡中透着劳书记的用心——话虽不多,情谊包含其中。而自制的汉堡也在提醒我们,改造乡村,更要注重爱和温度。

劳卓娜书记自制汉堡

劳卓娜书记研发的云松奶茶

用艺术手段改造乡村需要可持续性,我和团队离开后,当地的艺术改造并未停止,村里带领大家在村内诸多

节点

持续推进着美化工作,虽然成果不是学院派水平,但重要的是参与感。

我想,乡村艺术改造,不仅是空间层面的更新与营建,更重要的是在艺术的主动参与中,让每位村民都不“失声”,从而拥有对其周边生活的“发言权”。需要集合各种社会力量与资源,通过对村民的动员和行动,完成自组织、自治理和自发展。

那么,乡村的艺术改造能否给村民带来更多实惠?我想答案也是肯定的。一个优秀的乡村必然会吸引访客到来,乡村也不仅是游客观看的场所,除了“打卡景点”之外,与村民共同营造的乡村社区恰恰是能深入了解这个地方的绝佳窗口,可以吸引访客驻足,增加了游览时长与粘度,从而增加消费的可能性,在客观上带动了当地的文旅消费,为共同富裕做出贡献。

【艺乡建】团队组织开展微艺课

我想,用艺术唤醒乡村,与其说改造,不如说是发现与表达,此“艺术”非庙堂之高的艺术,而是扎根乡土,以问题为导向的有效作业。而建设重点是“心建”,需要凝心聚力,归根到底要以对人的关怀为出发点,逐渐赋予乡村栖居以诗意。

陈炯老师与村民合影

【艺乡建】团队改造节点

资料图片

云松品牌形象雕塑 《云松》

报

道

●

原

文

在中国人民大学艺术学院“艺乡建”团队的帮助下,浙江绍兴越城区坡塘村云松自然村刮起“艺术风”。创作创意作品、建设展示平台、设计微型景观、开发产品……村民共同参与,村庄变得更美,带动增收,云松村也成为远近闻名的网红村。

艺乡建团队在云松驻村工作 徐德义摄

家住浙江绍兴越城区坡塘村云松自然村的陈荣苗怎么也没想到,自己做了大半辈子的竹制品,如今成了艺术品,还能用来开店赚钱。

陈荣苗一家 徐德义摄

“村里毛竹多,这些竹制品都是就地取材。”在工艺品店铺里,陈荣苗介绍着琳琅满目的竹制工艺品,不时有游客进进出出,他说,这样的改变还要从艺术团队的到来说起。

【艺乡建】团队设计,陈荣苗制作的竹制品 罗瑞仪摄

2020年初,来自

中国人民大学艺术学院的“艺乡建”团队

来到云松村采风、调研、开展作品设计。村里人不懂:艺术团队为啥要来我们村?

艺乡建团队到坡塘云松村与村民同吃同住 徐德义摄

一进村,“艺乡建”领队陈炯就出了个主意。“陈教授让我们动员村民,把绸布挂到茶园上方。”坡塘村党委书记罗国海回忆道:“大家难免有疑惑,挂几块布能有啥效果?”

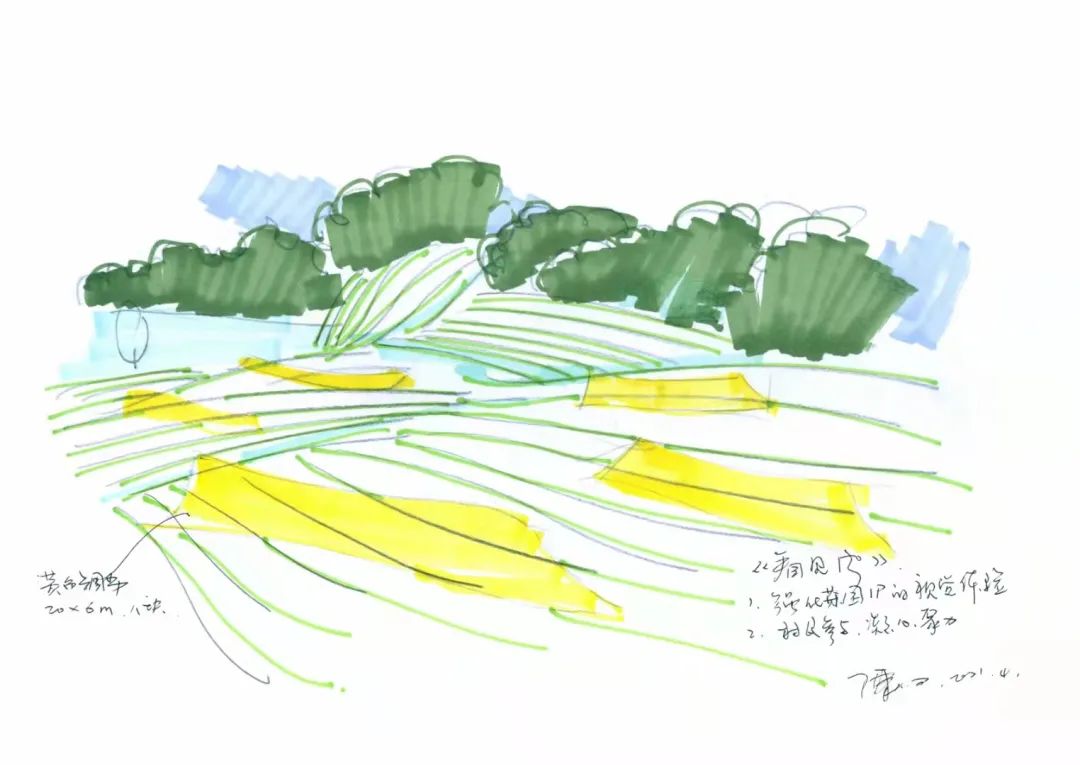

《看见风》草图

直到去年5月,村里的百亩茶园飘起了柠檬色的绸布,一件名为

《看见风》

的艺术作品就此诞生,还被不少媒体报道,许多游客慕名而来,打卡网红景点。

公共艺术作品《看见风》

“随后的几个月里,1万多人陆续来到云松村。”罗国海说:“没想到我们这个小村庄也能这么热闹。”这次,云松村村民感受到了“艺术的力量”。

“后来,艺术团队又在村里挨家挨户收集‘有故事’的布料,大家这次就很配合,我还从女儿出生的襁褓上剪了一块。”这块布见证了陈荣苗一家的往事,也让他成为创作团队的一员。最终,大家将云松村每家最有意义的布料缝制在一起,形成了一件别致的公共艺术作品《百家布》,全村人都是创作者。

村民参与缝制百家布

罗国海说,大家从新鲜到感动,从疑惑不解到积极参与,那段时间,艺术团队成员和村民同吃同住,大家建立起深厚的情谊。

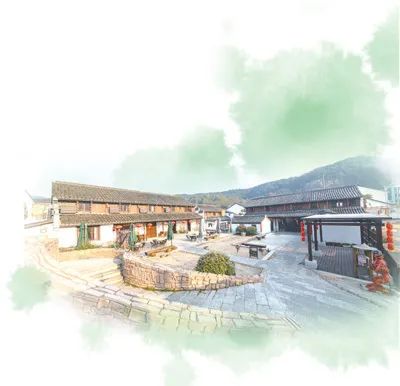

向村落深处走去,云上乡村艺术馆、云上舞台、云上直播间等艺术展示平台在沿途自然衔接,将山水之美与生活之乐融合起来。

沿着陈家岭古道迈上茶园观光台,百亩茶园映入眼帘,这里是云松村的标志性景观。极目远望,一把直径约两米的茶壶悬空倒挂,壶嘴喷射出一道水柱,在蓝天和茶山映衬下,化为烟雾散在空中。

茶田 | 云壶飞瀑 徐德义摄

罗国海说,这是去年7月村委会自主打造的微景观,取名“云壶飞瀑”,现在已成为村里新的打卡点。在他看来,艺术之所以能在云松村从无到有并“开花结果”,是因为大伙儿都变“文艺”了。

这其中,就包括陈伟国、潘林娥夫妇。艺术团队进村前,夫妻俩主要经营运输,“听说有人来村里带着我们一起搞艺术,一开始挺不理解的。”陈伟国说。

茶园那件《看见风》的艺术作品,村里拉上陈伟国一起参与。后来团队又给他们支招,让他们试着在短视频平台记录云松村的生活日常,并建议他们摆起糍粑小摊。“上次就有个小姑娘特意跑来买糍粑,说是我们短视频平台上的粉丝。”陈伟国说:“过去的想法太片面。”

村里还开始主动尝试“微改造、精提升”,将水管上色做成竹节形状,通过手绘美化井盖,破旧水表箱成了象棋盘……罗国海介绍,类似创意还有很多,“只要带着一双发现美的眼睛,其实村里很多地方都能变成景观。”

如今漫步村中,老物件装饰的景观小品、独具创意的墙面设计、老台门里的咖啡馆、村屋改造的书屋……云松村里一步一景。

陈荣苗的工艺品小店

也在其中。去年9月,村里特意打造了这个店铺,村民有手工艺品都可以放在这里售卖。有了小店,陈荣苗的观念也渐渐改变——以前缺啥做啥,现在竹艺制品不再局限于生产生活需求,迷你版的竹水桶、竹扁担、竹制水车作为产品,也受到游客喜爱。

【艺乡建】团队设计,陈荣苗制作的竹制艺术品 罗瑞仪摄

“前段时间还有游客打电话来,让我做一套竹制酒杯。”这给陈荣苗带来新的灵感,也带来新的收入。自从开店以来,靠着售卖竹艺制品,他已增收5000余元。

沈菊英

也实现了在家门口赚钱的心愿。“我原来在城里打工,看到老家越来越好就回来了。”沈菊英的家就在茶山脚下,位置非常好,罗国海鼓励她开餐馆。“会有人来吃饭吗?”带着迟疑,去年10月,她的餐厅成了云松村第一家农家乐。

沈菊英一家在云上小馆合影 徐德义摄

“有个外地姑娘来吃饭,说是特意来打卡的,我才知道还有这个新词。”50多岁的沈菊英正努力尝试新花样,“摆盘、包装都要讲究,我们还专门为店员定制了民俗服装。”沈菊英说:“罗书记让我们结合云松村的历史文化研究几样特色菜,可以给游客讲讲云松村的故事。

去年中秋、国庆,平均每天营收三四千元,一天要备20多桌菜。

”

云上小馆打卡菜品 徐德义摄

如今的云松村,古朴清新又文艺,成为观光、团建的好去处。“艺术赋能乡村振兴,2021年坡塘村集体经济收入165万元,实现高增长。截至目前,村里依靠新兴业态成功帮助近200人实现就业。”罗国海很自豪。

提及未来,罗国海打趣说,要将文艺进行到底。

“老百姓尝到了甜头,心齐力量大,我们得继续做出辨识度,让更多村里人留得住,让更多城里人愿意来。”

云松实景 资料图片

本期排版:罗瑞仪

校对:张啸江

原文:方彭依梦参与采写

制图:张芳曼

公众号:艺乡建

艺乡建,艺术振兴乡村。

长按上方二维码三秒后

选择【识别图中二维码】即可关注