中国人民大学艺乡建团队陈炯带领研究生徐浩杰、钱艺设计重庆徐悲鸿美术馆公共化改造项目,项目落地并获得“重庆最美街巷”荣誉称号。

设计背景:

一、历史背景

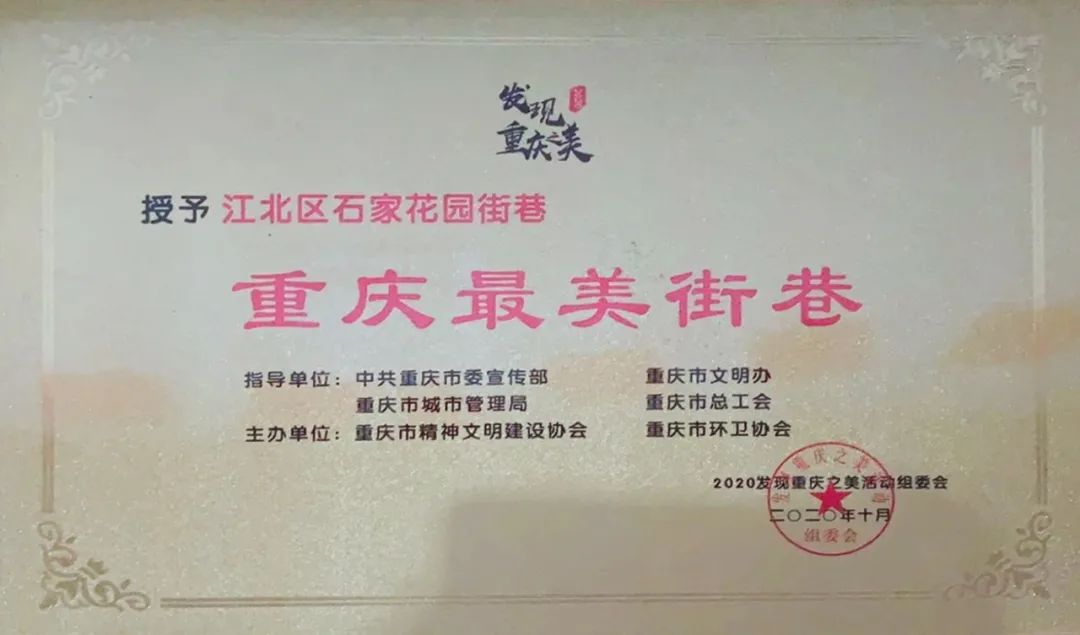

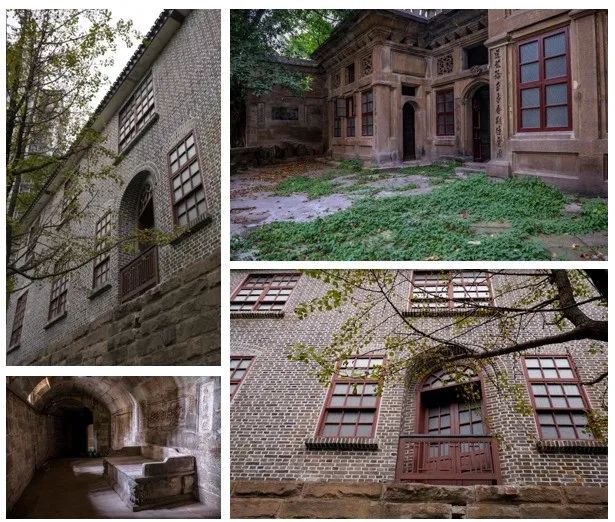

石家花园是一幢中西式合壁的楼房和庭院,为重庆商界名人石荣廷先生所建,建于1931 年。也是著名画家徐悲鸿的旧居,徐悲鸿在这里完成了其一生中大部分作品,包括《巴人汲水图》《巴人贫妇》《愚公移山》等著名画作。

徐悲鸿《巴人汲水》 纸本设色 300x62cm 1938年

徐悲鸿《牧童与牛》 84.5×56.5cm 1938

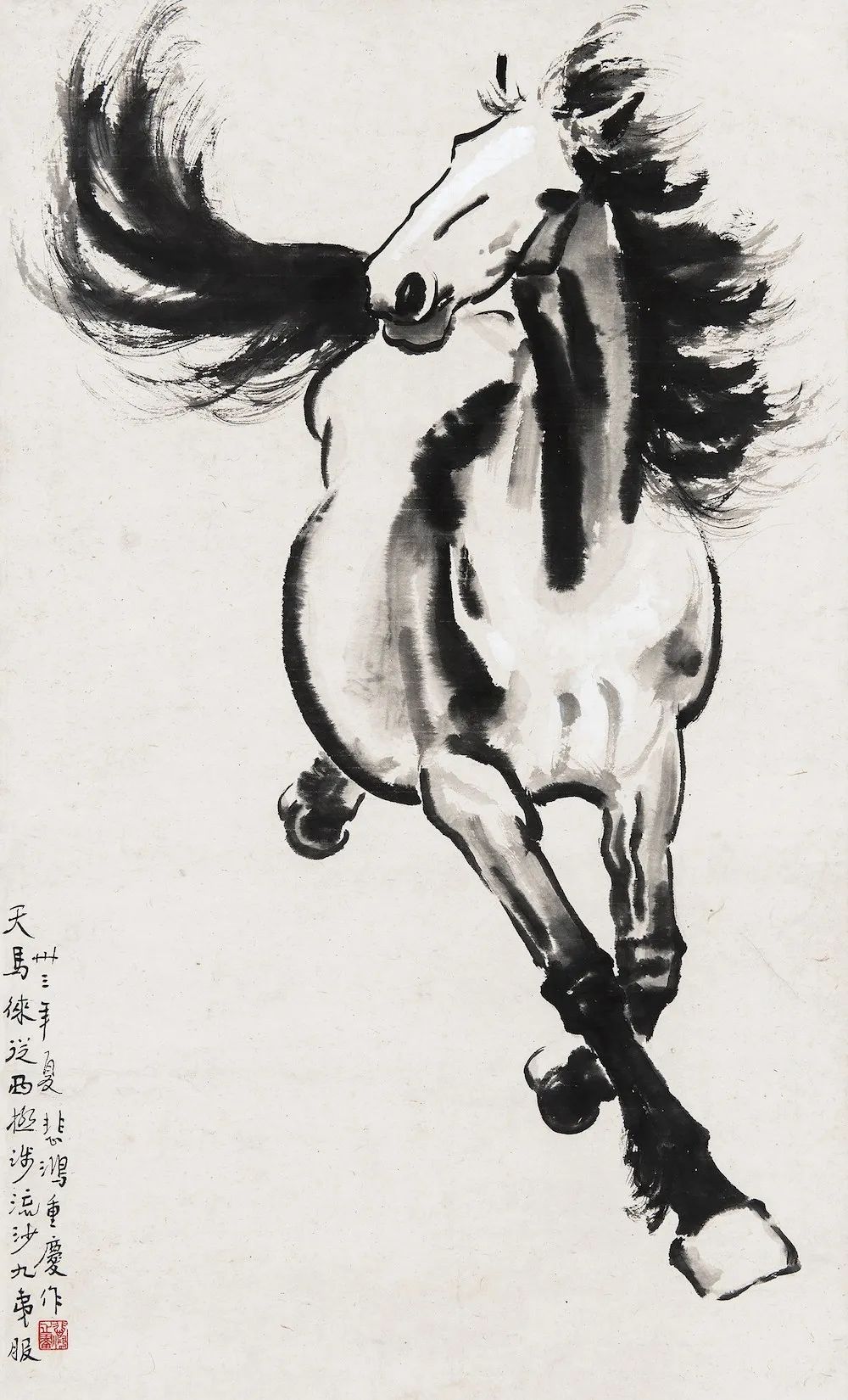

徐悲鸿《天马》宣纸 98.7×59.4cm 1944年

二、人文背景

徐先生解读:家国情怀;艺术标杆;个人魅力。

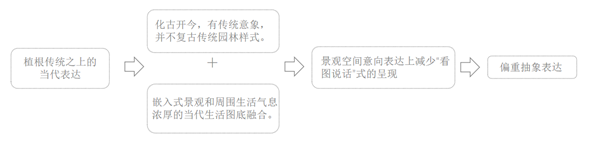

徐先生胸怀天下,所行所思远超普通艺术与艺术家范畴;在艺术领域是近代史上融通中西大师;为人善良亲近可爱。这种总结虽以偏概全,但大致勾勒出先生轮廓。在景观空间意向表达手法上很难以说明文、叙事文方式“看图说话”呈现,适合抽象表达。

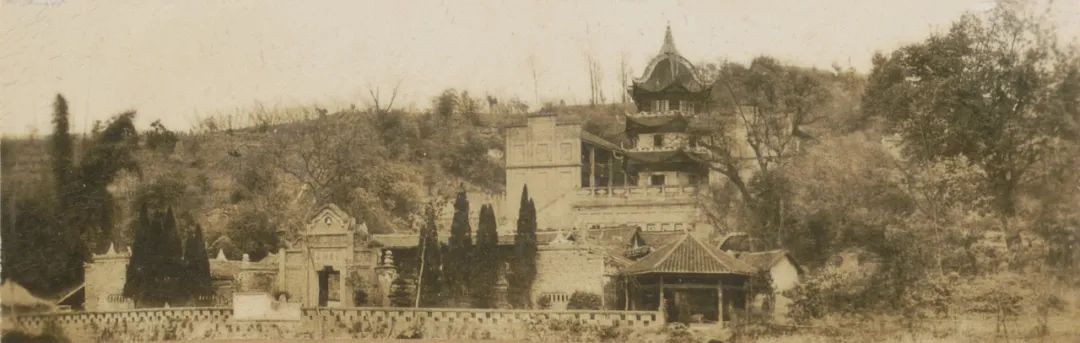

1937年石家花园(中央美术学院前身中国美术学院筹备处)

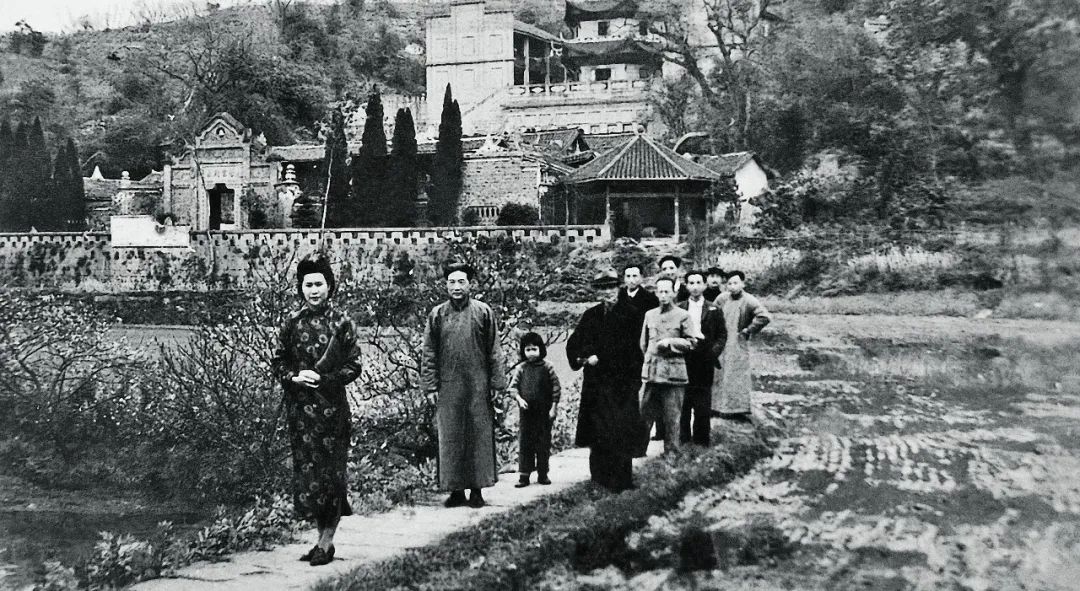

1945年在重庆磐溪,背景为中国美术学院,左起为廖静文、徐悲鸿、张葳、周千秋、佚名、张安治、张苏予、宗其香等

区位选址:

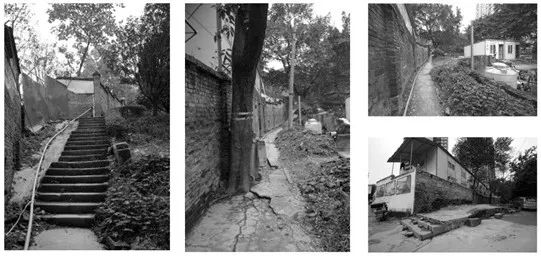

石家花园(徐悲鸿旧居陈列馆)位于重庆市江北区大石坝街道石门社区渝江村 1 号。花园在自然景观上依山体而建,居高临下,植被环抱,毗邻嘉陵江。入口广场与周边小区关系密切。

设计策略:

导流作用;停留宜人;不宜沉重;适当表达。

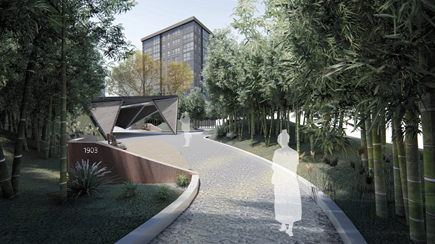

地块周边环以大量住宅和居民,服务百姓为本,景观设计定位非历史课堂或博物馆式陈列,以当代语言形式作为沟通媒介,引导受众 “进入”;并使坡上旧居成为目的地。相比纪念性广场尺度空间宜人,有滞留空间以达引导人、留住人之目的。空间设计遵循“悦目赏心”的欣赏逻辑原则,在视觉上、使用上愿意停留再做第二层次引导发现 “赏心”内容,发现过程是一种体悟感知的过程,是深层次思考的景观艺术设计。由于以上定位,在形态上、尺度上呈现出的氛围不宜过于压迫和沉重。但毕竟是主题性景观,适当表达主题:空间不大,留空布白,以一主题形象、主体元素从一惯之。

设计部分解读:

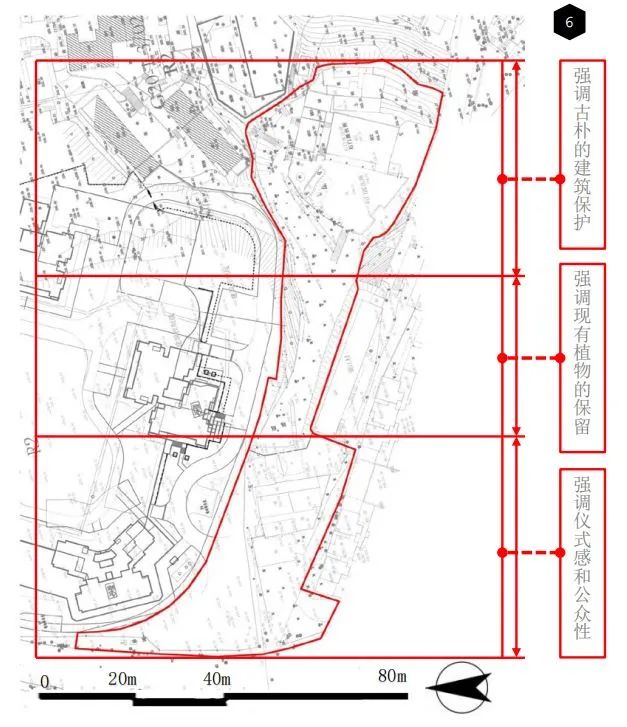

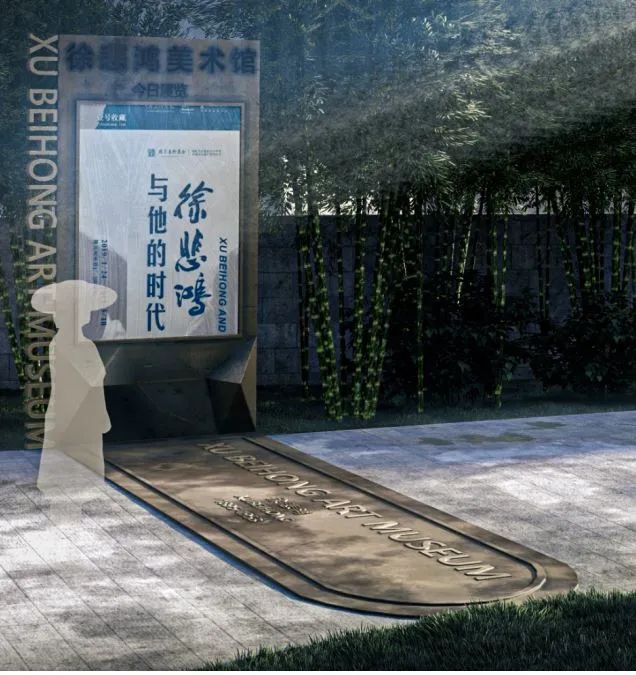

在分区上将地块由西向东分为导流引入区、过渡区以及风貌保护区三部分,其中导入区附带停车功能。三者关系层层递进,将来往人流逐步由都市生活引入园中。在引导区通过环翠小路以及纪念性元素(标语、符号、图像)的运用使人渐渐进入空间语境;在过渡区通过老照片的陈列,活动主题海报的展示以及点题的纪念性雕塑让游园者明确地块主题,除了自然配景外,更重要的是能够深层次了解到场所的历史脉络和人文关怀;在风貌保护区更重要的是处理好更新手法和历史保护之间的矛盾,以修旧如旧、“见缝插绿”的方式较为妥当,可适当增加护栏和相应绿化即可,尽量让让游园者通过步行游览感受到温良的历史情感和旧居风貌。

在路径设置上,以环通的闭合路线为主,增加该地块中人群的活动方式。同时减少场所中大面积人流聚集的硬质铺装,做到“以游为题,以静为主。”引导区路径以狭长曲折、悠远寂静为主,以竹配景,隔离外部嘈杂环境的同时能够对人流进行引导,“欲扬先抑”逐步引向过渡区。在引导区的路口末端设置隐于山体的构筑物,同时开阔周边视野,与之前的狭长幽静形成对比——过渡区路径设置更加通直,此处加大了人群的活动范围,并在构筑物上方设置眺望台,通过攀爬缓坡增加场地互动性。保护区路径保留原有的两个爬坡入口,随台阶依次向上逐步到达旧居位置。

项目落地

现在的“石家花园”在解放后作为石门派出所的办公地被完整地保存下来了;“石家祠”和“盘溪石虎”因被列入重点文物保护单位而保存完好;令人兴奋的是,江北区政府决定修缮“石家祠”徐悲鸿旧居,并进一步开发修建成徐悲鸿旧居美术馆,并在2019年完工。

文字:钱艺

排版:赵乾

公众号:艺乡建

艺乡建,艺术振兴乡村。

长按上方二维码三秒后

选择【识别图中二维码】即可关注