农民原子化、农村空心化、农业增收难的态势在我国农村日趋明显。单纯依靠“输血式”的“外生驱动”做法已经无法实现乡村振兴的要求。(张文明等,2018)为此,2016-2019年连续四年的中央一号文件多次强调要增强农村发展内生动力,特别是2018和2019年中央一号文件提出了要切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用,村民内生动力的激发是乡村内生动力的核心。激发和调动农民群众积极性创造性,不仅明确了农民是农村内生发展的主体,也为设计介入乡村指明了方向。

当前设计介入乡村建设形成热潮。如果说新一轮的乡村建设较之从前有什么变化,那么设计的广泛介入是这个问题的答案之一。(方晓风,2018)设计所具有的问题解决与意义构建的价值优势,使其在乡村社区营造、乡土文化认同、乡村价值拓展、村落环境优化、传统文化传承、乡村旅游开发等方面均有所贡献。但另一客观现实也不容否认:设计介入对乡村中出现的村民内生动力不足问题的关照与解决仍旧缺失,这反映出当前设计介入与乡村内生发展要求的错位。这一错位的现实要得以改善,亟需解决的关键问题是:设计如何激发村民内生发展动力?

——丛志强,2019

针对这一问题, 中国人民大学艺术学院丛志强副教授及其研究生赵宏伊、张振馨、张莉苑等艺乡建团队成员,

奔赴浙江省宁波市宁海县葛家村进行破题研究,以设计项目和设计作品为载体激发当地村民内生动力。本次实践参与主体是葛家村46多位村民,年龄最小的10岁,最大的79岁。

村民们与高校师生共同设计构思艺术村庄蓝图,村民全程深度、自主参与全过程(定位、构思、草图、设计、实施、维护等)。实践过程中集民智聚民力凝民心,最终用一系列艺术设计作品展现宁海县葛家村乡村振兴新风貌。

设计激发村民内生动力,不是设计师进行设计,然后由村民制作;而是全过程以村民为主体、设计团队进行引导。该过程充分发挥设计的服务价值与赋能价值,努力达成被服务者与服务者的相互重叠。

4.5-4.17,葛家村村民在两周内完成了8处空间改造,成立了一个家庭美术馆,约30多个艺术作品。

让我们一起来看看葛家村里的精彩瞬间。

作品赏析

作品赏析

“人大”椅

村民休闲场景

大家一起

去吹吹风

该作品由8位年龄在50-70岁之间的男性村民协作完成。此处为葛家村‘古树-广场-超市’人流聚集节点,在此建设一处多功能“坐靠躺”公共座椅,服务村民日常休闲需求。

作品赏析

树虫乐园

工作环境

该作品材料是村内50多户人家捐赠的废旧衣物,由20多位女性村民协作完成。最小的参与者只有十岁。此处为葛家村祠堂人流聚集节点,在此建设一处儿童友好型娱乐休闲设施,扩展村内儿童娱乐活动空间。

作品赏析

“村庄客厅”

该作品由村中6位男性村民设计搭建,毛竹与石块混合垒建公共桌椅,为村民搭建别致的聊天讨论区。

作品赏析

“趣玩吧”

1

2

3

4

10位村民用石头垒建的儿童友好型休闲区。缤纷水果图形,红黄蓝绿多姿多彩,色彩属于儿童,无论乡村还是城市,儿童活动区需要加入“儿童语言”营造空间氛围。

作品赏析

“时光场域”

工作环境

古井旁的石头沙发是村民葛运大的想法,主动带领三五村民在此处垒出这样一个经典作品。此处背靠老屋,旁有古井水系降温消暑,墙上挂有8位女性村民创作的《桂花树》布艺品,是村民们一手营造的夏日乘凉好去处。

作品赏析

“枯山水一角”

“枯山水”一景由村委葛品高带领村民共同打造,将村中老屋与多彩植物景致相融,尽显乡村生活恬美,意境非凡。

作品赏析

“与你在一起”

毛竹拼贴艺术景观,由3位男性村民协作完成。爸爸鱼、妈妈鱼、小鱼,三只鱼儿,像极了村里的温馨的三口之家,天南地北,家人“鱼”你同在。

作品赏析

“竹彩嬉戏”

随着设计激发村民内生动力实践的进行,村民创造力与审美力显著提升!村书记带领村民设计制作了这个“无用”的作品,祝愿葛家村村民的创新能力和美好生活不断提升。

作品赏析

“仙绒美术馆”

村民叶仙绒的家改建成了村中第一个家庭美术馆——仙绒美术馆。馆内陈列着她结婚时的千工床、爸爸妈妈的鞋子、一部分十里红妆、村民的布贴画、布娃娃等……每一个物件都有一段故事,不妨坐下来听她讲述……

作品赏析

“小仙玩具商店”

工作环境

村民袁小仙曾是裁缝,手艺非常好,通过这次实践,她重新找回了曾经的热爱,兢兢业业的制作起了布娃娃。如今家中做好了进60多个动物布偶,据说十二生肖已经集齐,随时可以召唤神龙~

作品赏析

“藤下竹音”

村民娄丹露家门厅有很多藤曼树枝爬架,阳光一照有细碎的斑影投在门前,智慧的村民就想到用细毛内里悬铃铛,系在架子上形成一排风铃,阳光、微风、竹音混织在一起,惬意的很~

作品赏析

“桂香茶语”

工作环境

该作品由村委葛万永带其表弟和其他村民完善并实施。葛万永家有一棵桂花树,树下有很大一片阴凉,吹着夏日的微风,再来一杯茶,再好不过了。

作品赏析

“花竹绕柱”

工作环境

该作品由宁海县和大佳何镇的两位李书记来视察工作之后,深受感染,灵感一现想到了毛竹筒包裹电线杆,不仅材料垂手可得还很美观,成为村里一道风景~

4.18-今,葛家村迎来近60批参观人员,多达3000余人。随着影响力扩大,参观人数还会进一步增长……

让我们一起来看看葛家村里的精彩瞬间。

参观学习

“教授路”揭牌

“仙绒美术馆”揭牌仪式

参观场景

到访“树虫乐园”

在“村庄客厅”喝杯茶~

和小盆栽比比个儿

雨天的“枯山水一角”更有味道

一起“趣玩吧”!

村民自主设计开发的布玩具和竹制品已被游客购买……

最重要的是,高校团队离开后,大量的村民还在继续,这是内生动力被激发的最有力证明。

村民变化

村民的内在转变是此次实践的重大收获,转变可分为四个阶段:

1

第一阶段

“不感兴趣”

起初多数村民反应有两点:总是询问“做这个能有什么用呀”,总是会讲“我很笨,我做不来的”。多数村民对艺术设计的介入存有怀疑,甚至排斥,同时也质疑自己的能力。因此头一天组织上课时并没有很多人来听课学习,全村1600多人,来了20几位村民。部分村民在讲座中接听电话、聊天;

2

第二阶段

“做做试试”

进入“制作”的过程后,村民态度开始发生转变:村民在团队合作中共谋共建,努力发光发热、建言献策。

——村民袁小仙在祠堂缝制布条时想到用家中的缝纫机工作可以提高效率;

——组织者素兰广泛联络村民寻找废旧床垫,最终为儿童娱乐休闲区争得三张废纸床垫,大大增加了该设施的舒适度。

随着团队合作的逐渐深入,村民们开始有序分工协作,2-3人为一组,协作共同完成作品,效率提高,质量为未有丝毫消减;

3

第三阶段

“挺有意思”

4天后,村民的积极性主动性被完全调动起来了。(村民数量达到了46人)

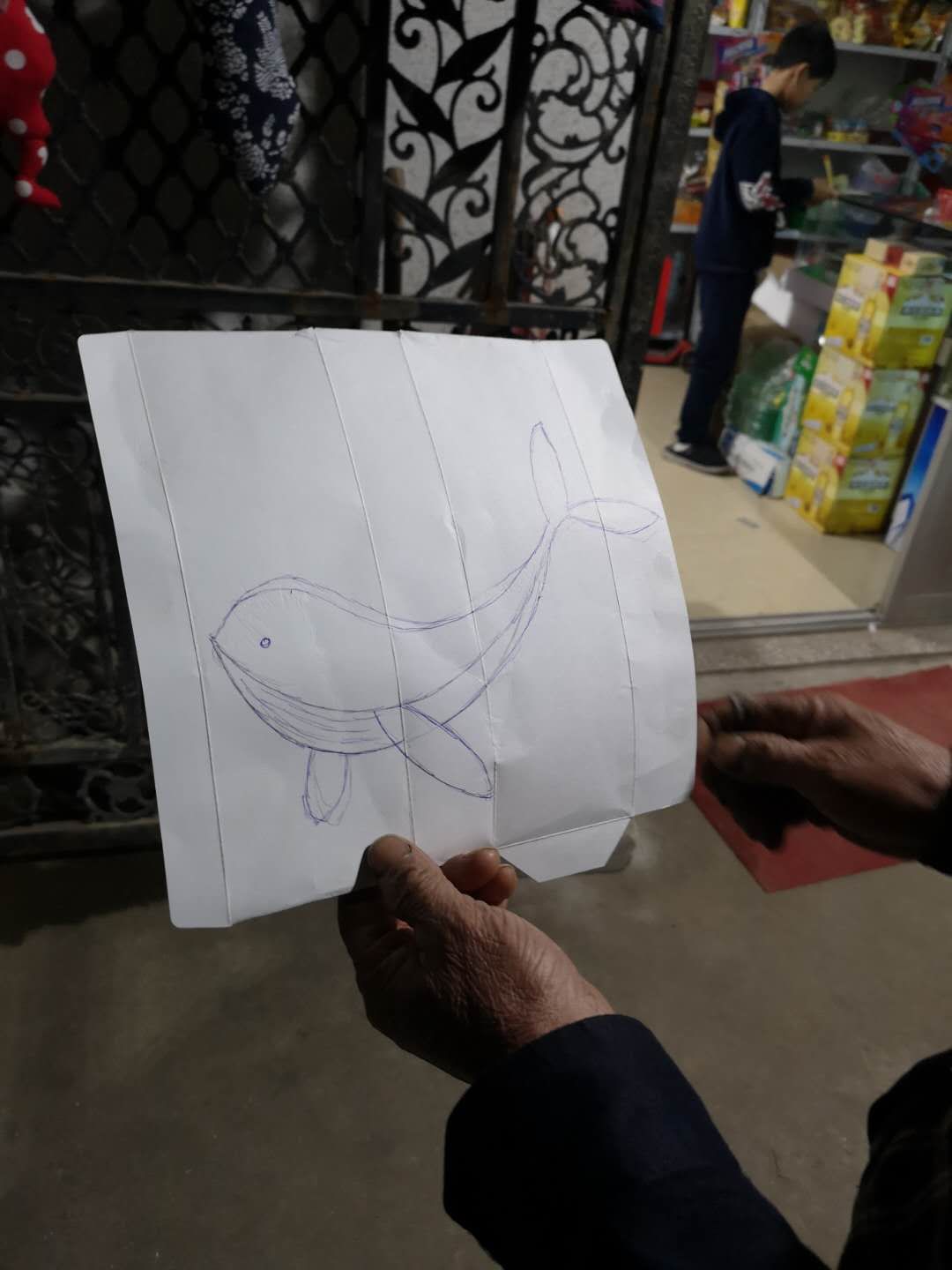

——村民葛运大和葛三军夜里9:00多拿着自己画的石头椅草图到桂语18号同丛老师探讨设计方案。第二天一早7:30左右到楼下喊老师到现场讨论方案实施问题;

——村民袁小仙开始沉迷制作玩具。不知不觉做到晚上12点,后来做到晚上2点,甚至2点半。她还是高校团队的伙食大夫,早上5:30还要起床给我们做早饭。后来小仙的丈夫和儿子也加入其中,帮小仙绘制玩具草图;

——村民叶仙绒主动提出做家庭美术馆的想法,前来寻求老师帮助,经过商讨与规划后,仙绒及其丈夫第二天就开始收拾自己的庭院,投入到紧张的美术馆改造建设中。后来仙绒的儿子也参与进来,特地请假从镇上带着自己的、儿子的和学生的书法作品回家装饰美术馆,美术馆内墨香绕梁,极具艺术气息。

4

第四阶段

“干劲十足”

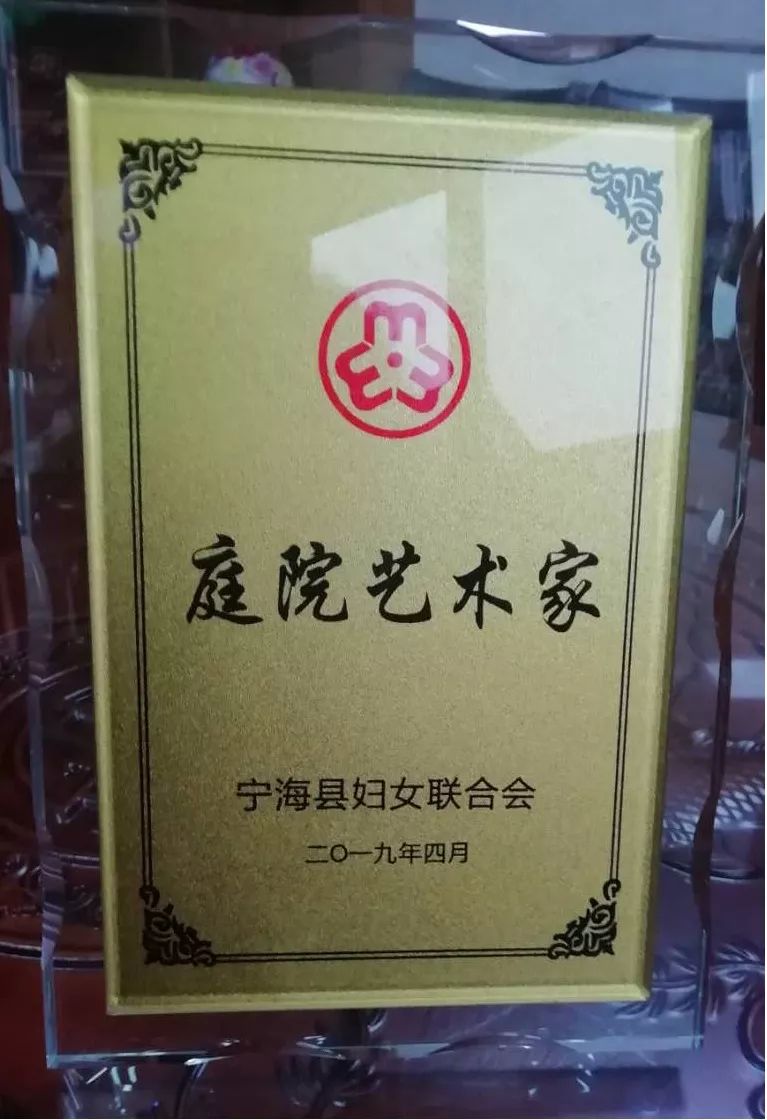

团队离开后,村民的热情并未消散,“庭院艺术家”的身份、越来越多的团队激励着他们,他们各自经营着自己的艺术庭院,动力满满。

——村民袁小仙持续做着玩具,每做好一个都会拍照发给老师和研究生,寻求指导,帮助她进步。如今做了近60多只动物玩具,参观者对其赞不绝口。袁小仙的丈夫也找到了自己的艺术热爱——开发竹艺品,每天上山挖笋的他,开始在家中用毛竹制作简单的竹子艺术品,甚至有参观者想要购买;

——村民叶仙绒升级为叶馆长啦!兢兢业业的经营着自己家的美术馆,向每个参观者讲述着馆内物件的小故事。最近他们正忙着扩建美术馆,叶馆长发现美术馆里没有为参观者提供座位,影响她与参观者的交流,她正在努力改进呐~

为期十四天的设计实践,取得了很大进展,同时团队也获得了极大的启发。

此次设计激发村民内生动力实践的8个启发:

实践启发

01

村落棘手问题的认知颠覆

留守的老人、妇女、儿童不要一味的看作是一个社会问题,他们还是解决问题的资源,是村落的宝藏。留守的村民是村庄的实践者、享受者,留守的村庄儿童是村庄的未来,他们是解决问题的原动力。我们应该发现留守村民的优点,大力支持留守村民的能力和意愿,鼓励村民做出改变,充分发挥设计对村民主体的赋能价值,让他们积极地参与到解决问题的全过程。

02

村民信任关系的快速建立

以“同等”身份接近村民,参与当地公共活动,与当地村民同吃同住同行,在日常生活中同当地村民“打成一片”。在研究实践中,以“引导”的姿态启发村民,用简单通俗易懂的语言对村民进行指导帮助,多听取村民想法,鼓励村民大胆构思、大胆实践,肯定村民的思维成果与实践成果,并适当的提出建设性意见,辅助其改良进步。通过激励增加村民的自信心与幸福感,在共谋互助中建立稳定的信任关系。

高校师生团队与村民

03

个体隐性财产的层级引导

村民已有的能力、经验和关系网络是十分宝贵的隐性财产。“设计激发村民内生动力”的实践为这些隐形财产提供了浮出水面的机会。村民参与设计实践将个人潜能发挥出来了,将乡土经验应用起来了,将关系网络连接起来了。村民的个人能力、个人情感、社会关系得到充分调动,联动周围的村民有了想法,有了目标,有了干劲。

04

村民实用需求的高度匹配

充分发挥设计对村民主体的服务价值。村民对于设计作品的“实用性”需求度高,单纯的视觉艺术品创作,吸引力和配合度会大打折扣。

05

特色易得资源的创新利用

充分利用村中极具特色又唾手可得的材料,一方面村民熟悉这些“平易近人”的材料,操作起来难度系数小;另一方面,能够大大降低成本,探索性价比高的艺术振兴乡村新路径。此次实践主要利用葛家村的特色石块、毛竹、苔藓和家家户户的废旧衣物进行设计创作,寻常材料的“不寻常”呈现,成果丰硕。

(划至底部【成果】观看葛家村村民们如何巧用当地资源)

06

村民全新身份的正向指引

从本次参与设计实践的优秀村民中挑选了24名出类拔萃者,赋予“庭院艺术家”称号,肯定各位村民在艺术振兴乡村中所起到的积极带头作用,同时督促村民承担起“艺术家”职责,继续创新,力争上游,做好乡村艺术庭院学习模范;提升村民公共服务精神,为共谋共建共护美丽乡村奉献自己的力量。

工作环境

07

村落设计作品的易于借鉴

村落设计作品具有可复制性和可改造性,设计方式简单便捷,稍加变动即可延展出新的事物,使村民能够快速上手,充分掌握,乐享其中。如此以来,即使后期团队撤出,村民早已习得“渔”法才能够使内生动力更好的持续下去。

08

政府平等关怀的民心凝聚

政府层面应给予村民平等关怀,维护村民的积极性主动性,以凝聚民心。后期政府人员前来村民家参观、采访,对当地村民是一大鼓舞,有利于增强村民内生动力的持续性。但若后期参观人员没有平等的走访到各个“艺术家庭院”,反而会打击未被走访的艺术家。这是一个相当重要的问题。

.END.

原创文章,转载请联系我们

公众号:艺乡建

艺乡建,艺术振兴乡村。

长按上方二维码三秒后

选择【识别图中二维码】即可关注